- トップ

- GEOCスタッフブログ

GEOCスタッフブログ

起業家に必要な3つの「○○ワーク」

先月、とある起業関係のセミナーに出席した際に聞いた、納得感のある言葉。

「ヘッドワーク」「フットワーク」「ネットワーク」の3つのワークが大切だ、という話です。

いくら、頭が良くて、非の打ちどころのないビジネスモデルが描かれていても、

それを実行できる人材、リソースがなく、行動に移せなければ、絵に描いた餅で終わります。

(ヘッドワークのみ)

何も考えず、ただ、むやみやたらに走り回って、色んな人に会って、話をしていっても、

軸になるものがなければ、骨折り損になります。(フットワークのみ)

知り合いが多くて、助けてくれる人、相談に乗ってくれる人がいくらたくさんいても、

「なにを、どのように、なぜ取り組むのか」、そこに明確な軸がなければ、

ただの宝の持ち腐れです。(ネットワークのみ)

昨年度まで実施していた、ビジネスモデル策定事業で、伴走支援している立場から、

心の底からすごいと思った方々は、この「ヘッドワーク」「フットワーク」「ネットワーク」の全てが

満たされ、かけ合わさっている方々でした。

(目的に向かって、あらゆるリソース、ネットワークを駆使して、課題を解決していく、

それも短期間のうちに。)

これからスタートしようと考えている人。、既に走り始めている人、どちらの方も、

自分は、3つのワークがきちんと機能できているか、振り返ってみてはいかがでしょうか。

Takayuki Ishimoto

瀬戸内トリップ②”里山資本主義”の舞台を訪ねる ~エコティークな民家~

前回はこちら

さーて、うどん県に別れを告げて、瀬戸大橋を渡り、桃太郎市?を通過し、おしい県に向かいます。

さーて、うどん県に別れを告げて、瀬戸大橋を渡り、桃太郎市?を通過し、おしい県に向かいます。

出かける前に、2014年の新書大賞にも選ばれた、里山資本主義(藻谷浩介著 角川oneテーマ21発行)を読みましたが、この本の舞台は、中国地方の中山間地域なんですよネ。本を読みながら、実際の現場やそこで生活している人たちにそれとなく興味を持っていましたが、何ともタイミングがよく、広島のステキ女子の友人が里山暮らしをこれから実践しようとする若者に会いに行くというので、連れていってもらうことにしました!

出かけたのは広島県安芸高田市吉田町。広島市内から1時間半ほど路線バスでゆられて行きます。広島の方しか分からないと思うので、敢えてランドマークを言えば、サンフレッチェ広島の練習グラウンドや、日本100名城の一つ郡山城があるところ。(余計分からない?)

着いてみると、大型ショッピングセンターやスーパーがあり、意外にも?(失礼!)都会的。迎えに来てくれた女性の方曰く、「吉田に行く」というくらい、周辺地域から買い物や用事などに来る町なんだとか。こちらの女性のだんな様こそ、本日のホストで、里山暮らしを決断された方ですが、女性は子育て真っ最中のため、いきなり、秘境のような暮らしはハードルが高く、多少の便利さがあったこの地域なら住めると思ったのだとか。因みに、本の中で、里山暮らしというと、ド田舎で何もない、未だにそんな暮らしを思い浮かべている人がいるが、今はそんなことはないんだ、と書かれていましたが、この町に来て納得。

|

|

|

お昼ごはんの準備のために、近くのスーパーで買い物してお宅に向かいます。車でちょっと走らせただけで、すっかり景色が里山風景に。着いたお宅は、田舎のよくある民家。“おじいちゃんち”に来たという感じ。

最近購入されたという民家は、目の前の田畑はじめ、農機具や薪、もちつきの杵や臼などのモリモリのアクセサリー一式がついてきたようです。これから若夫婦が住めるように徐々にリフォームをしていくのだとか。

本にも出てくるロケットストーブがありました!でも、火を起こすのにちょっとコツがいるんですよね~。私は下手っぴで何度も火を消してしまいました・・・(´A`。)

外では、太陽熱温水器(300ℓ)の取り付け中。古民家が着々とイノベーションで息を吹き返していきます。お風呂も現在工事中で、太陽熱温水器のお湯が引き込まれる予定だそうです。となりのブルーシートの下にはバイオトイレがスタンバっていましたし、思った以上に本格的なエコハウス・・・。エコでアンティークな家ということで、Ecotique(エコティーク)という新語を作ってみましたが、どうでしょ~?

お腹空いたなぁ~と思っていたところ、ゴハンとトン汁が登場~。

あっ・・・!私が道の駅で買ったきのこがいつの間にか消えていたと思ったら、味噌汁の中に・・・。( ̄▽ ̄;)

食後のおやつに?餅つき体験をしてみましたが、へっぴり腰で機械みたいだとダメ出しが・・・。修業が足りないようです。

今日はホストのご友人らがたくさん集まってきていましたが、皆さん、共通して30代の美男美女夫婦で小さなお子さん連れ。聞けば、元々は大手予備校講師やら大企業のOLさん、国際協力機関で働いていた人など錚々たるメンバー。本の中でも言っていたエリートが里山に集まってくるというのは本当みたいです。築7-80年の古民家で”懐かしい未来”が生まれています。

それにしても、今回の訪問で、普段、グローバルなことをローカルに落とし込みたい、なんて発想を持っていた自分に反省。ヾ(_ _。)むしろ逆なんですよね。ちょっと恥ずかしくなりました。ここんとこ、ESDやSDGsとか言葉だけ先走って頭でっかちになっていましたが、ローカルにはSDの先進的な事例が沢山。東京や国というくくりだと様々制約があって、なかなかできないことを、地方がフットワーク軽く、一歩先に実践している。そして若い人たちがイキイキしている♪

だからといって、本でも書かれていますが、皆が里山で暮らそう、マネー資本主義は悪!ということではなく、里山資本主義を平常時にはサブシステムとして、万が一、マネー資本主義が機能しなくなった時はバックアップシステムと機能させようという考え方に納得しました。3.11を契機に、オール電化住宅に住む人たちや大規模集中的な方法でしか食糧や物資の調達をしていなかった私たちは少なくとも、そのことを身をもって気づいたハズなので、今のライフスタイルやモノの調達などを1割でも2割でも小規模分散に変えていく・・・。”里山スタイル”は哲学的な意味だけではなく、リスク管理の点からも重要なんですよね。

夕方、目からウロコな気持ちで広島市内に戻ってきました。( ̄。 ̄)

夕方、目からウロコな気持ちで広島市内に戻ってきました。( ̄。 ̄)

夜、お好み焼き屋さんでゴハンを食べていると、カランッ♪(お店のドアが開く音。)「いらしゃっい!」あっ・・・。

隣に座ってきた方が何とこの3月までEPO受託団体だった、ひろしまNPOセンターのN氏。

広島、狭すぎますな・・・。

つづく

最終回は、瀬戸内トリップと言えばやっぱりコレ。

s.shirai

アースデー東京2014に行ってきました!

週末にアースデー東京2014@代々木公園に行ってきました♪

去年もそうでしたが、4月中旬って雨っぽくて、天気があまりよくないんですよね。土日ともちょっと曇り空☁でしたが、それでも多くの方が来場されていましたよ。

|

|

|

東京油田、A SEED Japan、エコリーグ、シブハナ、国際自然大学校、よかっぺいばらぎさん・・・etc. GEOC/EPOとつながりのある団体さんも沢山、出展されていました!

個人的には実験動物犬を引き取って飼った経験があり、福島の警戒区域内の動物を保護する団体とかの活動に大変気になり、ブース内を覗いてみましたが、掲示された写真の中の動物たちが物悲しそうにこちらを見ているのが、妙に切なかったです。(ノ_・。)

毎年、面白いなぁと思うのは、歌とダンスで世界を平和に変えようというアースデーwithマイケル。子ども含め、マイケルになりきった人たちのダンス必見でしたヨ。

あと・・・エネルギー基本計画をどう思うか、死刑制度をどう思うかなど、今ホットな話題や社会を二分するような議論についてシールを貼る投票形式で道行く人に意見を求めていたのも人々の注目を集めていました。

|

|

|

アースデーってもともと、地球環境問題を考えるきっかけとして生まれていると思いますが、

ここ数年、震災復興関連、原発問題、食の安全、人権、アニマルライツ、心身のケア・・・こういった自然環境に限らない課題への取り組みが増えているように感じます。

今の社会構造や発展の仕方ではダメ、まさに、サステナビリティが問われているんですよね。

環境というと、一昔前の標準だったマイ箸やマイバッグを持とう、地産地消のモノを食べようというようなエコアクションだけ考えていればいい時代は残念ながら過ぎてしまい、今は、複雑化するグローバルな課題を前に、平和や人権、防災など多様な要素を含めて、考え行動しないといけなくなった証拠かと思います。まさに、今、ESD(持続可能な開発のための教育)が必要なんですよ!

昨今、発表されたIPCCの地球温暖化の影響と被害軽減策(適応策)を盛り込んだ新たな報告にも、温暖化・気候変動が貧困、紛争など安全保障の問題にまで発展すると警告しているのもうなづけます。

イベントを楽しみつつも、どの団体さんの取り組みも素晴らしく応援したいのに、どこを支援したらいいのか分からないほど、問題が複雑多様化していることにひっかかりを感じて会場を後にしました。

アースデー、いっそ、イーエスデー(ESD)に変えてはダメでしょうか?!(笑)

s.shirai

瀬戸内トリップ① 元祖 地活がウマい、うどん県

こんにちは☆

昨年のカンボジア以来、久しぶりにプライベートな旅行に行ってきましたので、GEOCネタにもなりそうな部分を切り取ってちょこっとおすそ分け。行先は4県にまたがる瀬戸内エリアです。

昨年から始まった地域活性化を担う協働取組事業の応募の締め切りが終わってすぐに出かけたこともあり、職業病なのか、見るもの、行く場所、ついつい、”地域活性化メガネ”をかけてモノを見てしまいます。汗

ソウルフードで地域活性!

最初に訪ねたのは香川県。うどん県ですっかりおなじみとなりました。

空港も荷物のターンテーブルから“うどん”が流れてくるし、うどん県パスポートまで発行する気合の入れ用。こちらのパスポート、使い方Q&Aで、Q.身分証明書にもなりますか?A.なるわけありません・・・と大真面目に答えているのが笑えます。

|

|

|

やはりここはうどん県・・・ということで、ほぼ毎食がうどんとなりました。知る人ぞ知る名店にも訪れましたが、人気店の中には、人里離れた場所にもあって、私が行ったこちら(右上写真)は、周囲が小麦畑に囲まれた場所にありました。週末ということもあるのか、まだAM10時だというのにスゴイ行列が。

駐車場には中四国や近畿圏など、県外ナンバー車も多く、この小さな町にうどんだけを食べに来る人の多さに驚きです(;゜Д゜)!

香川の底力。ソウルフードうどんの持つ地域活性力は恐るべし・・・。

ワッフル、ドーナッツ、シナモンロール・・・いろんな食べ物が流行りましたが、日本人DNA的に、ソウルフードは流行り廃りはないのでしょう。

ただ、うどんは原価率が高いということも聞きます。写真のように、住まいと店舗(w/製麺所)を兼ねるような場合は家賃や人件費を抑えられるのかもしれませんが、見ての通り、大勢やってくる観光客のために警備員や駐車場を整備しなければならない出費も考えると、ウ~ン。1杯100円台でいいのかなぁと心配しちゃいます。香川がうどんの消費量が半端ないことに支えられているかもしれませんが・・・。

ところで、昨年度の協働事業の四国案件“うどん県。さぬき油電化プロジェクト”のポスターとか見かけられたら面白いのに・・・とキョロキョロ見渡してみましたが、o(・_・= ・_・)o出会えませんでした・・・。ザンネン。

バブル期の未利用資源を掘り起こせっ

金毘羅などを観光した足で、四国の玄関口の坂出に戻り、瀬戸大橋記念館&公園に行ってみました。

瀬戸大橋ができてから早25年。地元に人にはすっかりおなじみとなった記念館はバブル時期に作られたせいか、かなりゴージャスなデザイン。スポーツや花見に使う公園エリアと違って、施設の来館者数をキープするのは容易なことではないなぁと思っていたところ・・・、“HASHI CAFE”の案内板を発見。オシャレなカフェの匂いに惹きつけられて行ってみると、そこは全面ガラス張りの先に瀬戸大橋が一望できるカフェスペース。瀬戸内の島々が眺めらる絶好のロケーションです。看板には”香川大学“の文字。

|

|

|

スタッフに声をかけると、やはり香川大学の学生さんで、大学の地域活性化プロジェクトの一環で、こちらでのカフェの運営を任されているそうです。こちらスペースは元は館のVIPルームだったそうで、大学が館と掛け合ってくれた末にこちらの何とも贅沢な未利用(だったかは不明)資源を貸し受けたそうです。学生さん、とってもやりがいがあるとイキイキと答えてくれて、楽しそうに働いていました♪

ステキなロケーションなので、街から離れたこの場所に、どう人を引き寄せるか・・・アイディア募集中~とか?!

人々を巻き込む地域活性化に必要なのはユーモアとアイディアなんだなぁ。

さ、これから瀬戸大橋を渡りますっ!

つづく

s.shirai

オステオスペルマム

「オステオスペルマム」

さて、これが何のことがすぐに解った方はかなりガーデニング好きの方とお見受け致します。

私は「キク科の植物」としか認識していませんでした。

コンクリートに覆われた渋谷界隈も街路樹に小さな新芽が付き始めて

やわらかいグリーンに包まれつつあります。

・・・なのに!GEOCの入り口にあるプランターは空っぽのまま。

あまりにも寂しいので花を植えました。

そこで選んだのが「オステオスペルマム」(下写真の手前)

手がかからず、長く楽しめて、できれば来年も花を付けてくれる、丈夫で綺麗なもの。

選んだ基準はソコでした(笑)

個人的には和花の方が好みなのですが・・・色々な事情でこうなりました。

もう一種類は「スズランエリカ」(下写真の奥)

エリカは数百種類あるらしいのですがまだ寒い,さみしい時期から花を楽しめたらいいなーと言う理由です。

どちらも初めて育てる花ですが、来年もこの花たちが芽吹いたことをお知らせできるように

頑張ってお世話させて頂きます。

これからはグリーンカテンのゴーヤも登場する予定です。

花が咲けば虫もよってくる・・・どんな虫が誘われてくるかも楽しみです。

初投稿だったのでうまくいったかどうか不安ですが、これからちょこちょこと投稿してみようと思います。

yoko.u

環境に配慮した内装材で心地よく

今後、当ブログにもたびたび登場するかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

思えば遡ること十数年前、私が都内の美術大学で建築を学んでいた頃(=かなり遠い目)、世間はまだ今ほど「環境」に対する意識も知識も高くなかったと思います。

一般的に、建築は自然破壊やスクラップアンドビルドといったイメージが先行している部分も否定はできませんが、一方で自然と共生する街づくりや、地域コミュニティーの形成や、循環型社会の実現といった、良い側面も注目されています。むしろこれからは、この良い側面がない街づくりはあり得ないでしょう。

GEOCが入っている国連大学のビル(1992年竣工)は、そのピラミッド風の形状や、むき出しの材質感で、一瞬ひるみそうになりますが、エントランスから中庭にお進みいただくと、ガラス張りでいかにも暖かそうな空間が見えてくると思います。そこがGEOCです!

この空間が暖かそうに見える理由のひとつに、床材があるかもしれません。こちらの床は廃木材と廃プラスチックで作られた再生材。

今は年季も入って若干グレーかかっていますが、それも味わいに思えるから不思議です。

GEOCでは施設を一般公開し、さまざまな展示やイベントを通じて環境保全や環境教育に関する情報発信を行っています。

また環境NPO・NGOの活動支援のために無料で貸し出してもしています。

私たちスタッフはいつも皆様に広く扉を開けていますので、(実際の扉は閉じていますが、「心の扉」は開いています)、どうぞお気軽にお声掛けください!

投稿:S. fujiwara

命をはぐくむ水のお話

昨日から、渋谷は雨が降っています。

雨の音というのは、人の脳をリラックスさせる効果があるそうですね。

しかし、これだけ人が多いと、そんな悠長なことは言ってられないと思う私です。

雨にちなんで(ちょと無理矢理…)水のお話。

水も立派な資源であることを、みなさんは意識して生活していますか?

青くて美しい地球です。水なんていっぱいあるじゃないかと思うかもしれませんが、地球にある水のうち、なんと97%は海水です。

残りの3%の淡水を全人類でシェアしているんですね。

以前、エクアドルの農家さんと触れ合う機会がありましたが、

彼が日本に来て一番びっくりしたのは、

「水道から飲める水が出ること」

「それなのに日本人は自動販売機で水を買うこと」

だそうです。

いかがでしょう。

水を買うことが悪いというわけではなく、そういう環境に生まれている幸福を少しでも意識できたら、何か変わるかもしれませんね。

そういうわけで、残りわずかになりましたが、GEOCではこんな展示をしています!

2014年世界水の日「水とエネルギーのつながり」

展示期間は残りわずかですが、ご興味のある方はぜひ足をお運びください。

もちろん、日本のお水は山から里へ、里から海へとめぐる中から生まれています。

富士山の存在価値も、景観だけではないですね。

写真は私が上京する日に見た高速道路からの富士山です。

画像の加工がいまいちわかりません。

何を隠そう、新人のブログ初投稿でした!

これからよろしくお願いいたしまーす。

投稿:asami takahashi

うらやましい学びの場!~ESDプログラムを読んで~

全国でその地域の特性を活かしたESD環境教育プログラムを集めたプログラム集ができました!

私が子どもの頃に受けていたような「詰込み型の授業」ではなく

また、「答えはひとつ」でもなく問題提起をうけて考えることができる人を育てる・・・。

そのプロセスで関係する方々と対話をする。それがESDです。

このプログラム集では、私がぱっと思いつくような「自然観察」「植物の写生」のような環境教育ではなく(発想が貧相です・・・)

世界にある問題を知り、自分たちの生活とどうつながっているかという授業があったり

自然を観察するところが入口であっても生物多様性という視点で位置づけをしていくという授業が紹介されています。

このプログラム集、みなさまもこちらからダウンロードで見ていただくことができます。

47のプログラムを拝見しながら、「今の子たちはこんな学びの場があって本当にうらやましい!」とつぶやいてしまいました。

これから、もっとたくさんの事例を拝見し私の学びの場にしていきたいと思います。

Yuko Oyama

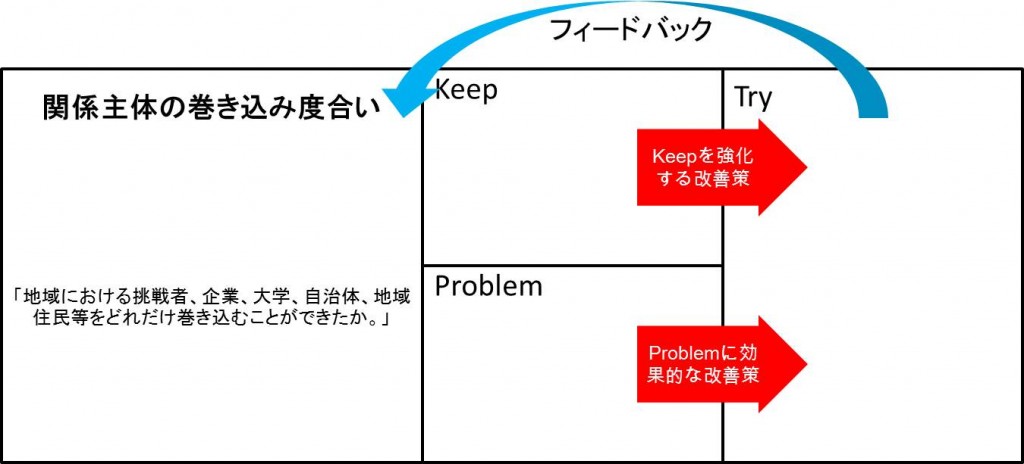

ソーシャルセクターの事業を振り返る、7つの評価視点

事業のPDCAサイクルを回して行く時、きちんと振り返りをして、

次の計画にフィードバックしていくことが大切です。

国際協力の中では、DAC5という事業評価の視点が用いられています。

これは、支援事業の効率性や計画妥当性などを検証するためのものです。

この評価視点は、非営利(ソーシャル)セクターの事業においても有効です。

ただ、その視点に、市民参画、協働の視点も加味すると、より、深く検証することが可能になります。

以下、私たちが協働取組推進事業で振り返りに利用した、

非営利セクターの協働事業を振り返る7つの評価視点のご紹介です。

■効率性

「事業へ資源投入(人的・財政的資源等)がどれだけ効率的に活かされたか。」

スタッフ配置や、協働主体の役割分担が適切だったか、経費支出の適切性を判断します。

■効果―目標達成度

「事業の目標はどれだけ達成されたか。」

ここでの目標には、地域、社会の問題(ニーズ)の解決にどの程度貢献したのか、

また協働事業としてのPDCAを回せたのか、人材育成の機会を設計し、

スタッフの成長は見られたのか、というところまで含みます。

■関係主体の巻き込み度合い

「地域における挑戦者、企業、大学、自治体、地域住民等をどれだけ巻き込むことができたか。」

これには、各協働主体のニーズを把握し、共通ビジョンを構築できたのか、

信頼関係を構築することができたのか、といった点を評価します。

■受益者の満足度

「地域における挑戦者、企業、大学、自治体、地域住民等のニーズや期待に応えることができたか。」

応えることができたかは、把握する取り組みをしたのかという点と、本音を語り合う機会を設けたのか、

という点で評価します。

■社会的インパクト

「事業が社会に対し、どのような正負の影響を直接・間接的にもたらしたか。」

知名度が上がったのか、政策提案に繋がったのか、実際に問題解決に繋がったのか、

横断的課題へ影響を与えられたのか、といった点を見ていきます。

■計画妥当性

「年度当初の事業との計画事態は妥当であったか。」

常に計画との比較を行い、計画と結果のずれをどのように判断し、機会を活かすようにしたのか。

■自立発展性

「事業自体が自立発展的なものかどうか。」

協働実施のための基盤(責任と役割の明確化、偏りがないか)が構築できたか、

資金調達計画はどうなっているか、実施するためのノウハウは蓄積されているか、

といった点から評価します。

これらの評価視点で事業を振り返る時に大切なのは、批判的にだけ見ないようにすることです。

具体的には、良かったこと、悪かったこと、改善することの3つの要素でバランスよく評価することです。

そういう点では、KPTというフレームワークと組み合わせることが好ましいのではないか、

と今の段階では考えています。

Keep(続けたいこと、良かったこと)、Problem(問題点、悪かったこと)、Try(改善すること、工夫すること)

を省略したフレームワークです。

こういうことをいつも念頭に置きつつ、伴走支援をしています。

皆様の事業の参考になれば幸いです。

Takayuki Ishimoto