さて、ちょっと時間がたってしまいましたが、

9月28日に開かれた千葉県のESD普及啓発イベント(※)、

「ESD20 第1回総選挙 みんなで選ぶ千葉の環境教育」

の報告を致します♪

エコメッセinちば内「スクール環境メッセ」にて、

ELCoの会さんが構えるブースへいざ潜入!

総選挙

ELCoの会さんは環境学習コーディネートのプロ集団です

ブースに入ると、両脇の壁に展示されているのが・・・

あなたの「推しメン」ならぬ「推しプロ」は?

○KB48のプロフィール・・・じゃなくて

20件のESD環境教育モデルプログラムです。

そう、「第1回総選挙」とは、

今年度環境省に採択されたESD環境教育モデルプログラムの中から、

来場者の方に「これはやってみたい!」と思うプログラムを選んで投票してもらうというもの。

どれに投票しようか展示を熱心に見て下さっている方に声をかけると、

「息子の学校では、米づくりなど農業を外部講師から教わっているが、

ESD的なことをやっているのだなと気づいた。ESDという言葉を知らなかった。」

「自分の高校では湿地保護に取り組んでいるので、同じ分野のプログラムに興味を持った。」

「千葉県内で環境教育の出前授業を行っているが、今後ESDとしての実践を目指していきたい。」

などのご感想が返ってきました。

目に見える「現象」として認識されてはいても、

ESDの概念や「なぜESDなのか」「ESDの優れているところ」

について日本全体に広く普及していくのは、これからという感じがしました。

トークセッション

1つ目:幕張ベイタウンにエコパークをつくる会さんより活動紹介

「ありえへん公園管理」が生み出す命の教育

「ありえへん公園管理」のもと、四季を通じた自然観察から

命の大切さに気付かせるESDの実践を行っていらっしゃる、というお話。

えっ、ありえへん公園管理」って??

たとえば、枯れた植物はほったらかしにするのだそうです。

確かに、都市の公園は地面に1つも落ち葉がないくらい、

ある意味「きれい」に管理されているところも。

生き物は必ず死ぬことを実感し、命の大切さを感じてもらうために、

あえてほったらかしにするのだとか。

他にも、公園で野菜を作ってみんなで食べるのだそうです。

公園で野菜!ちょっと意外じゃないですか?

自然が身近に少なくても、これによって、

「命のあるものをもらって人間は生きている」ことを感じることができますね。

環境を守ることがひいては自分たちの命を守るということを、

子どもたち自ら感じ取ってもらえるような工夫が凝らされた

実践のご紹介を頂きました。

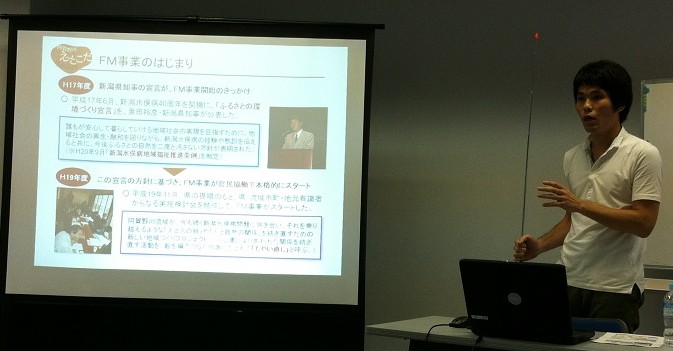

2つ目:足立区立梅島小学校副校長 石田好広先生よりESD実践におけるポイント解説

「子どもたちにのどの渇きを感じさせるような学習展開にぜひ挑戦してほしい」

ESDカレンダー開発者の1人、石田好弘先生よりESD実践のポイント解説

石田先生は、ユネスコスクール全国大会第1回ESD大賞を受賞した

江東区立東雲小学校がユネスコスクールに登録した当時、その研究を推進してこられ、

ESDのトップランナー校としての取り組みを支えてこられた方の1人です。

教員になられた当初から環境教育を実践してこられ、

環境カウンセラーでもいらっしゃいます。

■環境教育とは何か

文科省が発行している「環境教育指導資料」には、

小学校に向けた環境教育のねらいは「感じ、考え、行動する子どもの育成」

であると書かれています。

これは具体的にどのようなことでしょうか?

まず、つい忘れがちですが、子どもたちには「環境教育」の枠組みがありません。

知識教え込み型の教育では、当たり前のように「問題」が与えられます。

いつも与えられる環境にいることは、子どもたちの自ら問題に気付いたり、発見したりする

能力についてどのような影響を及ぼすでしょうか?

石田先生は、

「どこに問題があるんだろう?」「どう解決すればいいだろう?」「どうやって調べよう?」

子どもたちが問題に気付くように、授業をデザインされています。

すると子どもたちは一所懸命、自分の興味関心があるものをどんどん調べていく。

例えばエビの養殖の環境問題を調べていくうちに

現地の養殖業者を問題として取り上げるかもしれないし、

我々の食生活に問題意識を持つかもしれない。

子どもの興味関心に沿っていけば、当然ESDになるんだなと捉えているとのお話でした。

■教え込み型から参加・協働・共創へ

また、ESDの1つのポイントは、

「環境問題など、現状を打破するために必要な新しい発想を、

色々な文化、価値観の人が合わさることで生み出す。」ことであり、

環境教育コーディネーターなどの力を借りて、

専門家、学校の先生がコラボすることで新しい形の授業を生み出し、

子どもたちが新しい力を身につけることも重要というお話がありました。

2つ目のポイントは、

子どもたちが「より良い未来のために何かせずにはいられなくなる」

授業のスタイルを目指すこと。

「何かせずにいられなくなる」ためには、「感じる」ことが重要だということです。

学校教育では「知識をともかく伝えなければ!」という流れもありますが、

石田先生は、感じる、心を動かされる授業をすることで子供たちの価値観が醸造され、

行動に結びつくと授業の経験から感じられたというお話でした。

今までの教え込みの授業から子どもが主体的に学ぶ授業への転換には、

ESDのポイントにもありましたが、

学校の先生以外の人間の関わり、参加・協働・共創が重要になってくると考えられます。

そのために、求められる新たな役割が3つあると石田先生は言います。

「コーディネーター」:教材や人のつながりを想像しながら授業デザインをできる人。

(主催者ELCoの会さんがまさにそうですね)

「インタープリター」:今そこにある問題の面白さ、課題に気づかせるような導く役割。

「ファシリテーター」:子供の活動を引き出し、うまく活動を実現できるように協力する役割。

このような役割を担える人材をいかに育て、適材適所していくかということも、

重要なポイントになっています。

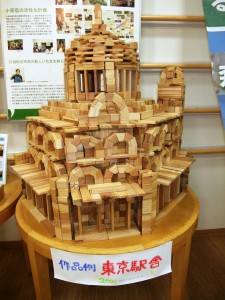

石田先生にもブラッシュアップに携わって頂き、

このたび出来上がったESD環境教育モデルプログラム。

石田先生曰く、

「よく出来上がったプログラムを一般化するために

エキスだけまとめたのがこのプログラム。」

今年度、千葉県はじめ、47都道府県で地域オリジナル化され実証授業が展開されます!

ESDを通じて、たくさんの大人が、

その成長を見守りながら子どもたちが成長していく温かい社会を

つくっていきたいですね!

Y. Sugiyama

※ GEOCでは、環境省の「平成25年度持続可能な地域づくりを担う人材育成事業」に係る

「持続可能な開発のための教育(ESD)」全国事務局業務を行っています。

ESDを盛り上げていくべく、

全国の学校関係者・行政・企業・NGO/NPO・地域住民・子どもたちが関わって、

今年は、47都道府県にてESD普及啓発イベントや

地域オリジナルESDプログラムの実証授業が行われます!

盛り上がっていく様子は、ぜひこちらのサイトをご覧ください♪

/esd/