☆幸せのバトン☆ 森・文化の大切さを人から人へつなぐ。

本日、GEOCセミナースペースにて、

ヴィジュアルミニッツ講演「自然・文化がある幸せを次世代へ:森林と文化をまもる、いかす、つなぐ」

が開かれました。

まず、上智大学アジア人材養成研究センターの阿部千依さんから

カンボジアでの遺跡の現状と、保護活動の様子、保護を行う人材を養成するための活動の

様子が、たくさんの写真を交えて紹介されました。

皆さんは学生の頃、修学旅行でどんなまちを訪ねましたか?

神奈川県の高校に通っていた私は、当時京都・奈良へ行き、

歴史で習っていた、金閣寺や奈良の大仏を実際見れた、ということに興奮した覚えがあります。

では、世界遺産アンコールワットの周辺に住んでいる子どもたちは、アンコールワットを見たことがあるか?

またアンコールワットの歴史について知っているか?

小学5年生の社会で歴史は学ぶそうなのですが、実際見に行く課外学習のようなものはないそうなのです。

彼らの両親は子どもの頃内戦で学校に行けていない世代で、子どもに歴史を教えられません。

今、阿部さんが行っているプロジェクトは、その子どもたちを

考古学・建築学の現場研修を受けるカンボジア人大学生らに

アンコールワットへ連れて行ってもらい、歴史や保護の意義を伝えるというものです。

私たちがこれからもアンコールワットを見て楽しめるとしたら、

こういった活動が遺跡を支えてくれているからですね。

次に、NPO緑のダム北相模の宮村連理さんから、

杉並区立高井戸中学校地球環境部の生徒たちと行う

森づくりの活動についてお話を頂きました。

2年前真っ暗だった森と明るくなった今の森の様子を比較するスライドが出ると、

その変わりぶりにはびっくり!同じ森の1区画とは思えません。

この森の間伐作業を中学生も担っているというから驚き。

FSC認証を得続けるには、厳しい審査基準を満たさねばならないので、

そのレベルでの作業が子どもたちにも求められます。

間伐作業では「受け口」と「追い口」をつくって木を倒しますが、

大人や先輩の助けも借りながら、力がいって加減が難しい作業に

子どもたちが前向きに楽しく協力して取り組んでいる姿が

映像から伝わってきました。

これから販売される積み木は、子どもたちが間伐した木々かもしれないですから、

楽しみですね。

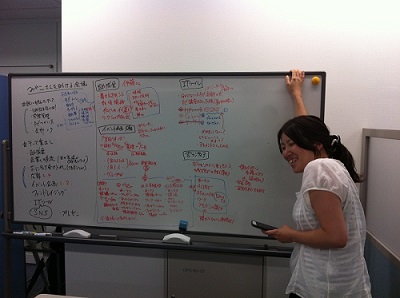

講義が終わると同時に、

アートファシリテーター福井さんが手がけた、お2人の講義内容のアートワークが完成しました!

美しいですね!

今日から数日間、このアートワークにGEOC展示スペースにご来館いただいた方は

書き込みができるようになっています。

講義に参加できなかった方もぜひこのアートワークをご覧になって、

森と文化を守る仲間の想いを感じ取ってみてください!