8月に、新宿NPO協働推進センターのSさんが来館され、

NPO等を対象にした講座の企画について、一緒にアイデアだしを行いました。(皆さん、覚えてましたか?)

■記事:「お客様 from 新宿NPO協働推進センター」

さて、その結果生まれた企画の1つ、広報講座「広報力をつけるための「PR感性」の鍛え方」が

11・1月と無事に開催されたので、1月開催分を少しご紹介します。

(講師は、NPO法人NPOコミュニケーション支援機構の小久保様)

なお、「広報力をつけるための「PR感性」の鍛え方」は、基礎編と実践編の2回開催で、

11月開催の基礎編では、広報・PR全般についての概要説明を、

1月開催の実践編では、プレスリリースに話を絞って、作り方のポイントを紹介しました。

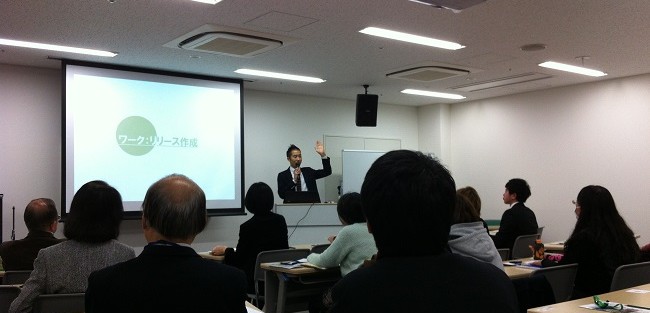

広報講座の一コマ

まず初めに、用意された企画書を基にリリース文書を作成するワークを行いました。

しかし、ワークを始める前に、プレスリリースを知っている方が数名しかおらず、

意外にも、取材してもらう方法であるリリースが知られていないことが判明しました。

プレスリリースを書いてみよう

そこで、急遽、先ずはプレスリリースとは何なのかを解説することに。

以下の、リリースの5つの質問を基に、説明をして頂きました。

・何のためのリリースなのか?

・伝えるべき情報の優先順位は明確か?

・何がニュース価値のある情報なのか?

・いつリリースアウトするのが良いか?

・事実が明確に書かれているか?

プレスリリースは、NPOにとって、イベントなどの活動を、新聞社など各種メディアに

取材してもらうための手段の一つです。

1・2Pと限られた紙面の中で、簡潔に伝わる必要があります。

メディアには、1日当たり数百枚のリリースが届くそうです。

そうした中で、わかりやすく資料を作成することは必須。

上記の5つの質問に答えた資料になっているか、送る前に1度確認するとよいでしょう。

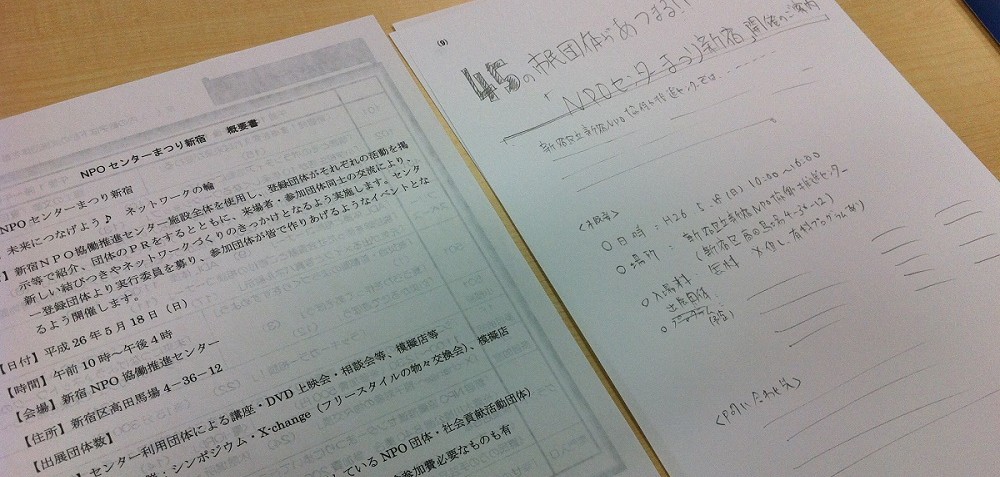

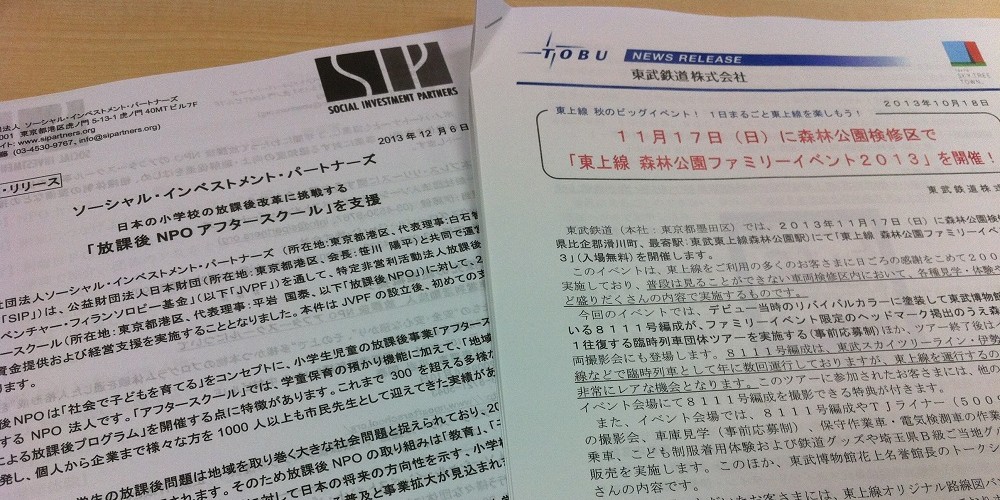

企業などのリリースを参考にしてみよう

また、ちょっとしたtipsとして、必ず同じヘッダーにするという方法があります。

ロゴなどの配置をいつも同じにすることで、「またあそこから来てる」というように、

認識してもらいやすくなるそうです。

■モニタリングを忘れずに

さて、プレスリリースを出して、それで終わりではいけません。

どういう風に取り上げてもらったのか、モニタリングすることが大切です。

(取材を受けた場合、記事や映像を後日頂ける場合がありますが、必ずしもそうではありません)

団体・活動の情報がメディアに出ていないか、連絡してもらえる体制づくりをするのももちろんですが、

調べるための工夫も同時に行います。

例えば、

Google alertで団体名を登録しておけば、インターネット上で名前が掲載されるたびに、

メールでお知らせが届きます。

また、

「TVでた蔵(TV DATA ZOO)」のような、放送されたテレビ番組をテキストに起こしてある

サイトも非常に便利です。

それと、掲載の有無だけではなく、掲載されたものを検証することもモニタリングです。

なぜ、掲載されたのか、どのような文章構成になっているのか、など細かな点ですが、

きちんと検証しておくことでプレスリリースと記事のギャップを埋められるはずです。

■あなたの価値とメディアの価値は違う

忘れてはならないのは、5つの質問でも書いてある「ニュース価値」です。

例えば、これまで任意団体だったけど、晴れてNPO法人になった、というリリースを出すとします。

しかし、いったい、これは誰のための価値なのかわかりません。

下手をすると、今までNPO法人ではなかったのか、とマイナスイメージを与えかねません。

誰にとって価値があるのかをしっかりと明確にして、自分たちにだけ価値が感じられるようなリリースは、

配信しないように気を付けましょう。

■まとめ

講座では、もっと様々なリリースを書く際のポイントが上がっていましたが、

少なくとも、5つの質問に答えられること、リリース後の結果をモニタリングすることは、最低限必要です。

その次に、メディアリレーションシップなどを考えていくように、ステップが上がっていきます。

確実に取り上げてもらう正解はないので、確実に押さえるところは押さえて、

試行錯誤、改善を続けていきましょう。

Takayuki Ishimoto