- トップ

- GEOCスタッフブログ

- 施設ほか

- ESDクッキングスタジオに行ってみた!?

ESDクッキングスタジオに行ってみた!?

こんにちは☆

こんにちは☆

昨日はESDクッキングスタジオに行ってきました~♪

料理教室は初めてだから楽しみぃ~♥

・・・ではなくて。。。(^▽^;) 今回行ってきたのはESD環境教育プログラムの神奈川県の普及事業である”ESDのつくり方ワークショップ”。ESDを料理に例えたちょっと風変わりなワークショップでしたのでちょっぴりシェアしますね☆

今回の特別レッスンのために、岡山からベテランの板長※1がいらっしゃるとのこと。

さて、どんな包丁さばきと、オリジナルレシピを披露してくれるのか・・・。

楽しみにしつつも、一体、どんな素材を使うのか、どんな料理を作るのか(和食?中華?フレンチ?それともイタリアン?)事前情報がなかったので、いきなり、〇〇の△△風~ホニャララソース添え~とか、難易度高いものや、普段、料理できない高尚なレシピを教えられても作れない(実践できない)しー、プロ用包丁の技を教えられても使いこなせないしー。茶わん蒸し程度でいいのだけど~。と思ってドキドキしていたところですが、

板長『大丈夫ですよ。ESDは、強いて言えば、調味料みたいなもの。普段、お料理しているものにスパイスを利かせることで、いつもより美味しくなりますよ。ですから、今日作る料理も、いつもの食べ物、誰でも作れるものしか紹介しませんよ。』

なるほど、調味料を効かせてESD化しようってことですね。( ̄▽ ̄)ホッ

主催者で神奈川のESD地域事務局のM先生、”料理って、比喩ですからねっ!”と念押しされてていたように、”料理”はあくまで例えですが、ふと料理にしたら何だろーなーと考えてみました。

(実際に料理をするものだと思った参加者もいたようですが。アララ・・・)

どこにでもある料理で、アレンジ可能、誰にもできるもの・・・。(あと、忙しくてもできるものがいーな ; ̄ー ̄A)

ESDが西語でサラダ(EnSalaDa)ということもあり、ひとまずサラダかな?

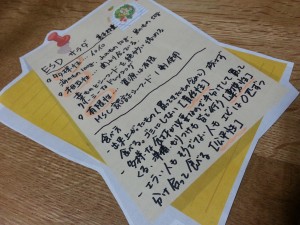

・・・ということで、料理人見習い(麻布大学の学生)さんからいただいた、板長秘伝のスパイス・調味料の使い方を載せたレシピ本”30分クッキング”を元に、調理実習で習ったことも思い出しながら、家に帰ってからESDサラダを作ってみました!

名付けて!!!ジャーン ”ESD6つの構成概念サラダ”

(美味しくなさそうな名前・・・( ̄。 ̄;)

ESDの構成概念とは、国立教育政策研究所によると、下記の6つが挙げられています。もちろん、この6つに限定されるものではありません。

●人を取り巻く環境に関する概念※2

Ⅰ多様性・・・いろいろある、Ⅱ相互性・・・関わりあっている、Ⅲ有限性・・・限りがある

●人の意思・行動に関する概念

Ⅳ公平性・・・一人一人を大切に、Ⅴ連携性・・・力を合わせ、Ⅵ責任制・・・責任を持って

因みに、どんなサラダだったかと言うと、素材に多様性(海のもの、山のもの、里のもの)があり、持続可能な漁法で獲ったお魚をちょっぴり使用(一本釣りカツオとか、MSC認証シーフードとか?)し、ドレッシングは、相互性(異なる素材同士が絡みやすい)があるものを使ってみた!

因みに、どんなサラダだったかと言うと、素材に多様性(海のもの、山のもの、里のもの)があり、持続可能な漁法で獲ったお魚をちょっぴり使用(一本釣りカツオとか、MSC認証シーフードとか?)し、ドレッシングは、相互性(異なる素材同士が絡みやすい)があるものを使ってみた!

後は、買ったもの、作ったものをゴミにしないよう、責任を持って全部食べ【責任性】、買い物、盛り付けは手分けして準備し【連携性】、エラい人もそうでない人も、エビは○匹ずつ・・・とか公平に分配する【公平性】ことができれば、ESDサラダになりまーす。

サラダでも、スープでも、(日本人なら鍋?)“さしすせそ”ならぬ、この法則を守れば、ESD化されて、本当の料理もおいしくなるでしょう~?!結構、無理やりやね~。(* ̄m ̄)プッ

ぜひお試しあれ~。

裏話:今回、ESD を料理に例えて紹介していましたが、最初の企画は”ESD の解剖実習”で、白衣を着るとか、ストレッチャーが出てくるなんて話も。そちらも見てみたかったなー。

※1:岡山理科大学の岡本弥彦先生です。

※2:詳細は、『ESDの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター 発行)をご覧ください。https://www.p-esd.go.jp/design/pdf/pamphlet.pdf

s.shirai