- トップ

- GEOCスタッフブログ

GEOCスタッフブログ

表参道に「蒸しかまど」、参上!

アンテナショップってご存知ですか?

自治体などが地元の特産品を紹介・販売し、消費者の反応を見る、声を聞くことを目的として

開設している店舗のことを言います。

表参道には、ネスパス新潟館、という新潟県のアンテナショップがあります。

なんと、ここに、以前にご紹介したこともある、あがのがわ環境学舎さんがいらっしゃっていました。

というのも、阿賀のうまいもんを集めたイベントの一環で、

噂の「蒸しかまど」のご飯をふるまうとのことで、行かねばならない!と足を運んできました。

蒸しかまどに大行列

蒸しかまどの炊き立てご飯を食べようと、一瞬で長蛇の列に。

奥から、蒸しかまどが運ばれてきて、その大きさにびっくり。

蒸しかまど、オープンの瞬間!

そして、蒸しかまど、オープン!

写真では、伝わりませんが、白く湯気があたりに立ち込めました。

ちなみに、この蒸しかまど、木炭を燃料としているのです。

何ともローテクですが、それがまたいい味を出しています。

炊き立てご飯と、幻の自然薯とろろ

360度、全方向からムラなく熱が加えられて、ふっくら炊きあがったご飯。

これまで食べたご飯の中で、一番おいしかったです。

今回使われていたのは、三升炊きのものです。

直径23cm、高さ32cm、重さ8kgとけっこうな大きさです。

家庭でも気軽に使えないのか?という方には、ミニ蒸しかまど一合炊き用があります。

こちらは、なんと、固形燃料25g分で一合が炊けてしまいます!

あがのがわ環境学舎の橋本さん、小田製陶所の小田さんと蒸しかまど

最後に、あがのがわ環境学舎の橋本さんと、小田製陶所の小田さんと記念撮影☆

この美味しさは、食べた方にしか分からない!ので、是非とも、阿賀野方面に出掛けた際はご賞味ください。

もしくは、一合炊き用ネットショップで購入して、使ってみて下さいね。

Takayuki Ishimoto

「環境教育関東ミーティング2014」始動!

2014年3月17日(月)、「環境教育関東ミーティング2014」の第1回実行委員会が大宮で開催され、お伺いしてきました。

関東ミーティングは、関東で年に一度行われる環境教育のミーティングです。2013年度は「集い 語ろう 人と自然のネットワーク みんなで創ろう 地域の”WA” ~渡良瀬遊水地から未来につなぐ環境教育~」ということで栃木県の南に位置する渡良瀬地域で開催されました。

これまで、群馬・栃木の北関東を中心に開催されてきており、次回は東京周辺で・・・という事で、初めて関東南部で開催される予定です。

この第1回の実行委員会として、これまで関わりのあるメンバーの方と、東京近郊の新たなメンバーを加え、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川からメンバーが大宮に集まり、今後の展開について話がされました。

私もこれまで2回、関東ミーティングには参加させて頂きましたが、こちらの特徴は、自然学校などの環境教育の方と、環境保全をする方の双方の参加があることです。このミーティングがあるお蔭で、北関東では横の繋がりが強いな~、と私は感じるのですが。

今後の展開が楽しみです!

ご興味のある方は、連絡フォームからお問合せを!

By 伊藤

渋谷は傘のポイ捨てだらけ。風雨の後の悩ましい惨状。

昨日は、雨風がとても強かったです。

こういう日は年に何回かあるものですが、渋谷ではある環境問題と結びつく、

一大事でもあるのです。

渋谷はビルが多く、すり鉢状で谷間になっているので、

風が少し強く吹く日は、増幅効果があるのか、かなりの力になり、

傘が押し負けて、骨が折れることが良くあります。

その結果として、大量の傘がポイ捨てされてしまっています。

道路のわきにも傘だらけ

道路の脇にまとめて捨てられていたり、

渋谷駅前の交差点にも大量に捨てられていました。

少しでもスペースがあるところに捨てていく

歩道を歩いていると、少しでも空きスペースがあるところに、目ざとく傘が捨てられます。

転がってきたのか、歩道の真ん中に居座っている傘もいました。

他のごみに紛れて傘を捨てていく

店舗のごみに混ぜて、捨てていく人もいます。

こうして、段ボールに突っ込まれた傘をいくつも見かけました。

花壇の中にも傘が突っ込んでいる・・・

極めつけは、花壇の中にまで突っ込んでいく人もいるという・・・

これにはさすがに唖然としました。

これが渋谷というまちのモラルなんだな、と思うと、悲しくなります。

結果、これらを片づける費用は、区民の税金から出るわけですが、

他所から来る人たちにとっては、渋谷区民でもないし、実感のしようもないのでしょうか。

傘が壊れてしまう、ということは仕方がないことですが、

捨て方を上手くデザインできないものでしょうかね。

Takayuki Ishimoto

そのお返し、エシカルに代えませんか?

さて、世の男性陣は、来週の金曜日に向けて

ホワイトデーのお返しを探しに明け暮れているに違いないでしょう。

(もらえなかった男性陣、まあ、来年もあるからさ)

バレンタインデーに続き、今回はお困りの男性陣の皆様に、

エシカルなお返しのご提案をします!

※エシカル(ethical)は、倫理的という意味ですが、ここでは広く環境保全や社会貢献という意味で捉えています。

■アフリカの花屋

“アフリカに雇用を増やすこと”を目標に置かれて、アフリカの素敵なバラを取り寄せていらっしゃる「アフリカの花屋」さん。

こちらを運営しているのは、はぎうだめぐみさん。

彼女の想いは、是非、こちらを読んでみて下さい。

以下、一部引用させて頂きます。

「私たち日本人がアフリカ産のお花を買うことで、 アフリカの生産者の雇用が増えます。

そうすれば、親が生活費を稼ぐことができるので、 子ども達は学校に通うことができます。

日本にはない『アフリカの力強い美しさ』をもった花 アフリカにはない日本の経済的な豊かさ

この価値の交換を「継続的に」実現することが私の最終目標です☆」

■ファーメンステーション

何度もこのブログでもご紹介している、お米から石鹸やエタノール、飼料をつくりだして、

地域で循環させるプロジェクトをされている会社です。

石鹸「奥州サボン」に入っている麹や酵母には、肌がしっとりする成分が含まれていて、

ヒアルロン酸保持効果、抗酸化作用、抗老化作用が含まれていることが分かったそうです。

(ちなみに、GEOCのある女性スタッフも愛用者です)

また、消臭スプレー「コメッシュ」は、国産の植物由来エタノールを含んでいる、日本初の商品です。

購入すればするほど、岩手県奥州市の農家の収入にもつながるし、日本三大散居に数えられる、

美しい胆沢平野の景色を守ることにもつながります。

■HASUNA

エシカルジュエリーと言えば、HASUNA。

フェアトレード素材を使用したジュエリーの製作・販売をしています。

ジュエリーでフェアトレードと聞くと「?」が思い浮かぶかもしれません。

ジュエリーに使われる鉱石は、紛争や搾取の結果得られることも多いそうです。

そこで、そのような原石を使わないことや、金・プラチナをリサイクルして使ったり、

フェアトレードで仕入れた素材を使用して商品を制作されています。

いかがでしたでしょうか?気になるものはありましたか?

スイーツなどの食料品で探してみても、最近は、非常に多く、環境にも人権、労働にも配慮された商品が多いです。

(例えば、国内であれば、授産施設の商品を取り扱う、美味しい社会貢献があります。獺祭パウンドケーキが人気!)

今回紹介したものだけに限らず、様々な商品で、

エシカルと呼ばれるものが増えてきています。

是非、ホワイトデーのお返しをエシカルに代えてみて下さいね♪

Takayuki Ishimoto

協働ギャザリング2014に参加してみたら

先週土曜は、H25年度協働取り組み事業の報告会~協働ギャザリング2014協働×環境=どんな未来?に、イチ地方支援事務局の立場で参加してきました!

日本各地の協働取り組み事業のトップランナーが東京に大集結。会議室に納まりきらないパワーと熱気に、いつもは静かな都心も、日本一のパワースポットと化していました。 ここに集まった人はご利益があったハズ?

実は身内で言うのも何ですが、このタイトル、ちょっと心配していました。”ギャザリング”って言葉はユースの活動ではよく使いますが、行政の方、横文字に慣れていない方は分かるかなぁ・・・と。

案の定、ギャザリングって何ですか?とコソコソ聞いている方を発見。耳をダンボにしながら、やっぱり、ユニバーサルな言葉にするとかサブタイトルを付けるとか、もう少し配慮があってもよかったかな、と反省。

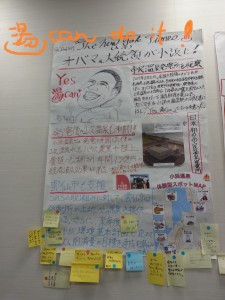

さて、当のギャザリングは、事業のプレゼンタイム、各ブースに分かれてのコミュニケーションタイム。3年後にどうありたいかを未来新聞という形でまとめるワークショップタイムの三部構成。

アドバイザーの先生の視点で振り返ってみました。

“記憶に残るプレゼンができたか?”

協働取り組み事業そのものに直接、関係ないですが、10数団体もの発表がある中で、記憶に残るプレゼンができるかは、メディアへの掲載やスポンサーの獲得への道につながる重要なこと。より多くの人を巻き込むにも、まずは、”あ、面白い!” ”話を聞いてみたい!”と思わせないとですよね。

もちろん、興味ある分野、テーマはより聞こうという意識が働きますが、そういうベースの知識がない上で、記憶に残るポイントは、やっぱり、“キャッチーなキーワード。写真動画などのビジュアル、プレゼンターの印象と話し方。

この点から、記憶に残った言葉はというと・・・、

①“新鮮なヘドロを持ってきました! どんだけ汚いかお分かりいただけますー” (o^∇^o)ノニコ

②“小浜温泉にオバマ大統領が来て、ココの温泉の再生可能エネルギーのポテンシャルについて問われれば、“Yes、湯 can!”と答えるはず!”←注:現時点で想像の話

・・・とか。すみません。しょうもないワードにしか反応できず。ヾ(_ _。)

要はですね、笑ったり、気持ち悪っと感じたり、何か、感情が働くと記憶されるのですよ!人の心を動かすには100文字の文章より、4文字熟語だったり、キーワードの方が、突き刺さりやすく、一度刺されば、シメたものΨ( ̄∀ ̄)Ψケケ

プレゼンターの印象で言えば、ピカイチで注目を集めたのはとある公害関係の団体の女性。タレントの柳原加奈子ちゃんのよう明るく元気な声(風貌ではなく声のトーンね。)と絶妙な関西弁トークに会場を釘付け。他のプレゼンが耳に入らないほどの存在感で、公害教育=負の遺産の学びという既存の考え方から、ワクワク感すら覚えてしまう・・・、そんな新たなイメージを想像させる、どの方に聞いても注目度No.1の方でした。

ビジュアル的には、自然歩道を説明するのに、トレイルの格好で出てプレゼンしたり、環境教育教材に使う動物の剥製などの実物が現れると、記憶に残りますよね。

|

|

|

▲”未来新聞”作りワークショップの最中。時間なく、結構、焦りました(~_~;)

さて、次の問い。

“やっていることはあなたたちがやりたいことですか?

地域が求めていることですか?地域で解決しなければならない課題ですか?

課題を解決する上で、パブリックを担う覚悟はありますか?”

これは、次期、協働取り組み事業に応募している方にも必要な問いだと思います。

今回のような短いプレゼンでは、残念ながら地域の事情までは見えないので、何とも判断しようがないのですが、 独り(団体)よがりになっていないか、地域が求めているものに応えようとしているか、の問いは、協働を進めようとする時に常に立ち戻って考えたいポイントかもしれません。

この問いに関係することですが、受益者の声がもう少し見えてほしかったな、という思いがあります。

”重要なことだとは思っていたけど、今まで動けなかった、一緒にできてよかった、もっと進めていきましょう!”なのか、”何か知らねぇけど、変わりモンが頑張ってらぁ”と、冷ややかに見られているのか・・・。

今回、全国各地の様々な団体の皆様に出会い、先進的な様々な取り組みを知ることができ、気づけば楽しく発表会を終えることができましたが、この“協働フェス”とは別に、本事業で本来、評価すべき協働プロセスについて、事業の様々な成果と課題とともに、振り返り、次年度事業に活かしていく必要があるのだと思いました。

今年度初めての事業。試行錯誤の連続でしたが、関係者のみなさま、お疲れ様でした!

s.shirai

あなたもできる!地域円卓会議のヒケツ

マルチテークホルダーで対話と協働を進めていくための方法論として、「地域円卓会議」があります。

沖縄、秋田、島根、茨城、その他全国各地で徐々に広がりつつあります。

昨日、「地域円卓会議フォーラム2014~地域の課題に、対話と協働で挑む~」が開催されました。

私も参加していたので、「地域円卓会議」について、私が興味を持った点を少しだけお伝えします。

地域円卓会議フォーラムの様子

■テーマは曖昧にしない。困ったことは参加しやすい。

円卓会議を開く際に、大切なのは、テーマの設定になります。

これは、フューチャーセッションでも同様に、「問いの設定」と言われるものです。

要は、いったい、何を話し合うのかを予め決めていなければ、何も話せないと言うことです。

さらに、話し合うことを決めていても、上手く進められないケースがあります。

それが、「曖昧なテーマ設定」です。

例えば、どんなものが曖昧になるのかというと「地域活性化」という言葉です。

「地域活性化」という言葉は、よく使われますが、それぞれの立場によって、如何様にも解釈できます。

つまり、地域活性化を如何に具体的に説明できるかがカギになります。

具体的にする際に、参考となるのは、「誰かの困りごと」であることです。

「困りごとには、参加しやすい」という講師の言葉が印象的でした。

ただ、「地域の安全・安心」というだけではなく、

「大雪の際に、高齢者が雪かきをできないからなんとかできないか」、

といった切実な困りごとをテーマとした方が、参加の方法も解決策も話やすいということです。

■ペチャクチャタイムで対話を深める。

円卓会議で、参加者全体で話をする設計はなかなか難しいです。

けれど、部分的にでも参加者全体で話をして、対話の展開に活かすための方法論として、

沖縄式の地域円卓会議では、「サブセッション」と呼ばれる時間を設けています。

円卓にいる人たちが話をする時間(メイン)を2回取っており、その間にサブセッションを挟みます。

サブでは、円卓の外にいる人たちも含めて、隣り合う参加者で話し合ってもらい、

1回目メインで話し合われていたことを踏まえて、2回目で話していく内容を深めるものです。

このことをペチャクチャタイムと呼ぶ方もいますが、話を聞いているだけでなく、

話をしたくてうずうずしている人たち同士で5分でも、10分でも話してもらうことで、

聞いていた中での気づきや感想が共有されます。

そうすると、その円卓会議の場の中で、大切にしたいテーマが浮き彫りになってきて、

次にメインで話し合うことにつなげていくことができるということです。

円卓になってみんなで対話

■”VS”から”&”の関係に!

円卓会議形式にすることで、一方通行の形になりにくくなり、

また前向きな意見が出てきて、意見を交わすことでお互いの理解が促進される、

という報告がありました。

ここで肝となるのは、誰が音頭を取ってもいいですが、

音頭を取った人ではなく、参加者に当事者性、主体性を持ってもらえるかです。

例えば、行政とNPOであれば、「VS」のような対立構造では、円卓会議は成立しません。

地域の課題を解決するからこそ、行政もNPOも企業も総動員で、お互いに「&」の関係性に切り替わらないといけません。

島根県雲南市では、地域円卓会議を導入して、小規模多機能自治の取り組みが進んだことで、

行政が「やってくれない」というマインドから、「やらせてくれない」という嬉しい不満が市民側から

あがってくるようになりました。

このマインドの転換こそ、まさに「VS」の対立ではなく、「&」の協働と言えます。

ここには書き切れないほど、様々なヒントがたくさん詰まったフォーラムでした。

勘違いしてはいけないのは、必ずしも円卓会議をすれば成功するわけではないということです。

テーマの設定が顕著ですが、場所によって、何が大切であり、どのような進め方が適切なのか、

全てが生ものなので、正解はありません。

もし、この記事を読んで、興味を持たれた方、まずは「地域円卓会議のススメ」を読んでみて、さらに詳しく知りたい方は、沖縄式円卓会議をお取り寄せください。

Takayuki Ishimoto

まちづくり参加者から当事者へ。あなたの「フレッシュな問い」は何ですか?

先日、「自分ゴトのまちづくりの未来 ~まちづくり×フューチャーセッション~」に参加してきました。

「フューチャーセッション」という聞きなれないこの言葉。

「最適解のない複雑な問題を解決するために、 企業・行政・NPOなどのセクターの壁、

組織内の部署の壁、専門分野の壁など、 立場の違いを超えた対話により、

協調アクションを生み出す場」

として、日本でも数年前から広がってきています。

実は、GEOCでも、2年前のフューチャーセンター・ウィークの際から開催に協力してきています。

■「まちづくり参加者」から「まちづくり当事者」に

今回のセッションでは、「まちづくり」をテーマとして、多様な参加者が集まりました。

先ずは、フューチャーセッションとは何なのか、セッションを繰り返してきた結果、

どういうことが見えてきたのかをシェアしてもらいました。

話の中で印象的だったのは、「まちづくり参加者」から「まちづくり当事者」になりましょう、という言葉でした。

ここでの「当事者」という意味は、自分から能動的にまちにポジティブな変化を起こす行動をする、

という意味合いで語られています。

まちづくりの活動にただ「参加」するだけでなく、自ら変化を起こす渦をつくりだす。

巻き起こってきた流れに対して、巻き込まれて(参加者になる)、

さらに、自分が実現したいことを巻き起こしていく(当事者になる)。

自分がまちの主役になる、という解釈でもよいかもしれません。

この話の後、「私はどういう未公認のまちづくり当事者になりたいか」という、投げかけをもらい、

参加者が各々、語り合いました。

■不確実性の低い未来と高い未来

まちづくりに限りませんが、何か社会的な問題にぶち当たった時、

未来はどういう状態になってほしいか、ビジョンを描きます。

未来の描き方には、2つの方法があります。

1つが「フォアキャスティング」、

もう1つが「バックキャスティング」です。

「フォアキャスティング」は、いまの延長線上で積み上げて考えていく方法です。

つまり、自明である現在と過去の事実から未来を描くという、

どちらかというと、不確実性が低い未来を描くには適した方法です。

一方、「バックキャスティング」は、ありたい未来像を描き出し、

そこに到達してくために、現在から逆算してギャップを埋めていく方法です。

こちらは、不確実性が高い未来を描くには適した方法です。

まちづくりも含めて、社会問題と位置づけられる複雑な問題は、

「単純な問題」「煩雑な問題」「複雑な問題」の3つに分かれると考えられています。

このうち、「単純な問題」「煩雑な問題」は、難しいが、必ず解けるとされます。

つまり、「フォアキャスティング」と親和性が高い問題です。

「複雑な問題」は、矛盾やトレードオフ関係があり、考え方の転換や構造の変化などを

起こさないと解決できないとされており、「バックキャスティング」が向いています。

■私の「フレッシュな問い」はなんだろう

未来像を描くために大切なことは、「問い」を持つことです。

「問い」とは、みんなを未来志向にさせる、ワクワクさせるものです。

例えば、「公害地域はいまも疲弊している。語り部も高齢になっており、次世代に伝えられない」

という問題があったとします。

これをワクワクさせる問いに変えると、

「公害地域を光街(こうがい・ひかるまち)にするには?」

「途上国に股を駆ける次世代の語り部を育てるには?」

と、一瞬、荒唐無稽に思いますが、言葉を反転させて、視野を広げてみることで、

ワクワクしてきませんか?

フューチャーセッションを開くとき、ファシリテーターまた当事者は、

まちに対する不満や不安を「フレッシュな問い」として、場に提示することが大切。

という話が今回されました。

この「フレッシュな問い」から始まり、対話の場を用意し、新しい関係性をつくり

協働アクションにつなげて、社会的インパクトを生み出していく、

これらの一連の流れがフューチャーセッションと言えます。

ここで書いてきた内容は、実は、私たちGEOC/EPOが常日頃から仕事として

取り組んでいることと同じです。

ただ、無意識に行っていることもあり、改めて、文字に起こしたり、

人から説明を受けることで、意識的に行えるようになる気がします。

Takayuki Ishimoto

その義理チョコ、エシカルチョコに代えませんか。

“部長はどうする?” “ひとまず、課の男子は全員でしょ?”

“部長はどうする?” “ひとまず、課の男子は全員でしょ?”

“一人ずつ?みんなであげる?” “○さんにあげて△さんにあげないのは、まずいよね?”

“どうするー?面倒くさー”(lll´Д`)

この季節、給湯室に行くとよく聞く会話。

耳をそばだてながら、分かる、分かるー。(゚~゚o)ウンウン。

義理チョコは本来、日頃の感謝の意味を込めるわけですが、それにしても、せっかくお金をかけるのに、面倒なものになっては元も子もないっ。

・・・ということで、GEOCのスウィーツ番長、悩める女子を救うべく、どうせ買うなら、男子をダシにして、社会貢献しよう!・・・と言うと露骨なので、“その義理チョコ、エシカルチョコに代えてみませんか?”というキャンペーンを考えてみました。(* ̄∇ ̄)ノ

エシカル(ethical)は、倫理的という意味ですが、ここでは広く環境保全や社会貢献という意味で捉えています。

今回、フェアトレード、レインフォレストアライアンス(RA)、アグロフォレストリ(森林農法)等の認証取得を参考に、かつ、普通のショップに出回っている製品で、100g500程度以内の廉価品。できれば、パートナーシップによるものを独断と偏見で選んでみました! ※今日、言われても困ると思うので、来年の参考までに!(笑)

日系企業を応援したいっ

森永製菓株式会社 1チョコfor1スマイルチョコレート (入手率:低 かつ期間限定)

森永製菓株式会社 1チョコfor1スマイルチョコレート (入手率:低 かつ期間限定)

児童労働問題に取り組んできたACEと森永製菓のパートーナーシップによるフェアトレードチョコ。DARS等、森永の主力製品の売上の一部を使って応援するチョコで、ガーナをはじめとするカカオの国の子供たちがしっかり学ぶことができるよう応援するものです。

特別月間(実は今日まで!)の今、森永チョコ1個につき1円を寄付する特別キャンペーンを展開中。

☆GEOCのパートナーシップ事例でも取り上げています。

社会貢献からCSR調達へ ~児童労働のないチョコレートに向けて~

株式会社明治 アグロフォレストリーチョコレート(入手率:都内ほぼ不可能)

株式会社明治 アグロフォレストリーチョコレート(入手率:都内ほぼ不可能)

昨年のエコプロダクツ大賞の環境大臣賞を受賞しています。

明治では、アグロフォレストリーチョコの生産にあたって、ブラジルのトメアスー農協とカカオ豆の購入に関する契約。日経ブラジル人が中心に取り組んでいるアグロフォレストリー農法を持続的に応援し、アマゾンの生物多様性や森林再生に貢献しています。

なお、アグロフォレストリー農法によるチョコを20%前後使用した”チョコレート効果”なら、スーパー等でごく普通に手に入ります。

・・・と潤風満帆に調査ができているように見えて、実は・・・。

この企画、上記、明治のパートナーシップ事例の記事執筆をお手伝いをしたことをきっかけに、思いついたのですが、買い物ついでにお菓子コーナーでも見れば、1ヶ月もあれば見つかるでしょーとタカをくくっていたところ、2-3週間経っても、見つからないっ!行を煮やして、各お客様相談室に電話したところ、あまり出回っていない、とのこと。結局、忘れた頃に、たまたま入ったデパートの靴売り場前にある特設スペースに山積みしているのを発見とか、両方共、奇跡的に、見つかりましたが・・・。

エコプロで環境大臣賞取ったのに、市中に出回っていないってどういうこと!?( ̄へ ̄|||)

環境業界の中だけで盛り上がっている、この温度差にはちょっと違和感。

見つからなければ企画倒れになると思い、保険として、外資系商品にも目を向けていました!

以下、最初の2商品は、よく見かけるブランドで、どこがエシカルなの?というところですが、オーガニック、フェアトレード・・と宣言していないものの、チョコに隠れた企業努力と今後の取り組みに期待して敢えて、ノミネート。

外資系メーカーならこちら

ハーシー/The Hershey

ハーシー/The Hershey

キスチョコで有名なハーシーズですが、ついに”チョコレートで有名なハーシーが 2014年末までに100%追跡可能なパーム油を使うことをコミットした” そうです。

(ボルネオ保全トラストジャパンのFBより)

さらに、米ホームページには2020年までに100%、第三者機関に認証されたカカオを使用することも宣言しています。持続可能なチョコ生産のロードマップを描いていたとは、シンプルなパッケージからは想像つきませんでした。

リッタースポーツ/RITTER SPORT

リッタースポーツ/RITTER SPORT

こちらの会社、チェルノブイリ事故時に栽培していたヘーゼルナッツが汚染され、チョコ製造に支障をきたした経験から、エネルギーに目を向け、既存の大手電力会社から送電線を買い取るための支援をしたり、太陽熱温水器製造会社を設立したとか。本業のチョコも、小規模ココア農園で熱帯雨林を守る農法を実践していて、こうした環境に対する数々の貢献が認められて、オーナーのリッター氏はWWFと雑誌「キャピタル」からエコマネージャー賞に選出されるほど、何ともエコレートな会社。いつも見かけるチョコでしたが、実はツワモノの会社だったんですね。

ASDA

英・ウォールマート系の小売スーパーのASDAオリジナルチョコ。日本では同系列のスーパー西友で入手可能。RA認証がついているので、ピックアップしてみましたが、調べると、専門家の評価は低く、Ethical Shopping guideでは、最下位に。理由まで調べてる時間はありませんでしたが。どーしましょ。

ALTER ECO

ALTER ECO

ちょっと高級なスーパーや有名な輸入雑貨店で取り扱っていますが、オーガニック&フェアトレードは高いというイメージの中、そこそこ健闘している商品。こちら、カーボンオフセット、FSC、フェアトレード、有機農産品etc・・・これでもかというエシカルな認証が表記されまくり。他にも、小規模農業ですよ、遺伝子組み換えでないですよとか、盛もりなPRをしているので、評価してあげたいチョコなんですが、日本語には翻訳されていないんですよね。味で勝負なのかもしれませんが。

企画を終えて・・・

あくまで印象なので、きちんと調べれば、違う議論があるのかもしれませんが、と断った上での話なのですが、今回、日本企業の努力をみんなに知ってほしい、応援したいと思って企画を作りましたが、販売期間/場所限定なため、先に述べたように、肝心なモノが見つからないっ!

・・・で、ハタと気づきました。企業さんはこうしたチョコが売れることよりも、チョコを通じて、企業が社会的な責任を果たしているんだというイメージこそ売りたいのではないかと。なので、そうした取り組みをしていることを紹介してあげることのほうが企業には意味があるのだと思いました。気づくの遅すぎた・・・。

こうして、認証制度やエシカル商品を導入するのを日本企業がCSR的に捉える一方で、欧米メーカーはそれとは対照的に、ハーシーの2014年目標に見るように、持続可能な取引をしないと本業が危ぶまれるということやNGOの監視が厳しいこともあり、まさにリスク管理の一環で、CSRの域を超えているという感じ。。

会社全体で取り組んでいることが分かれば、特定商品を買わずとも、市場に出回っているどの商品を買っても、その会社を応援できることになりますよね、きっと。

今となっては事情が分かりましたが、日系のCSRチョコ探しで労力を使ってしまった(; ̄д ̄)ハァ↓↓

冷静に考えれば、義理チョコごときで、努力して探すものも、ヘンな話。これでは、コスモス青山(←EPOビル)のステキ女子に採用してもらえない。ダメじゃんっ・・・。この企画。

まとめの一句

“義理チョコが 本命チョコより 入手難”(では困るんだけど)字余り。・・・( ̄人 ̄; 合掌。

s.shirai

お客様 from Umouプロジェクト/河田フェザー株式会社

昨日は、「Umouプロジェクト」を進めていらっしゃる、

河田フェザー株式会社の黒田様が来館されました。

「Umouプロジェクト」とは、羽毛加工業の国内最大手の河田フェザーや三重県共同募金会、

明和町社会福祉協議会等が協働で行う、地域貢献型の羽毛リサイクル活動のことです。

羽毛はリサイクルが可能な資源です。しかし、そのことはあまり知られておらず、

ごみとして出されている現状があります。(燃やされて二酸化炭素排出にもつながります)

世界的にも供給量が減少している現状があり、

リサイクルが進まなければ、数十年後には、私たちの手に羽毛製品が届かない恐れもあります。

そうした背景から、リサイクルを進めながら、さらに、地域にも貢献できる仕組みとして、

この「Umouプロジェクト」は取り組まれています。

いまはまだ三重県内中心ですが、今後、日本全国に広げていきたい、

という想いを持っていらっしゃいます。

みなさんも、羽毛の資源循環、さらに地域貢献の輪を広げてみませんか?

「UMOUプロジェクト」の黒田さん(写真右)

Takayuki Ishimoto