お客様 from 「デンマークに学ぶ これからの教育フューセッション」

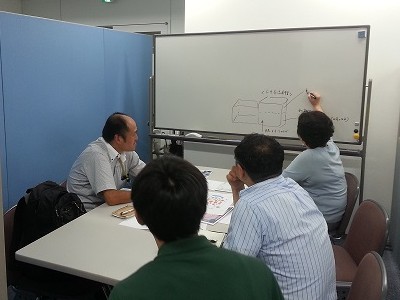

本日は、9月21日(土)に開催する「デンマークに学ぶ これからの教育フューセッション」の打ち合わせに、

中曽根さんと戸沼さんがいらっしゃいました。

中曽根さんは教育ジャーナリストとして執筆・出版を仕事に、

戸沼さんはデンマークツアーなどを企画する会社を経営されています。

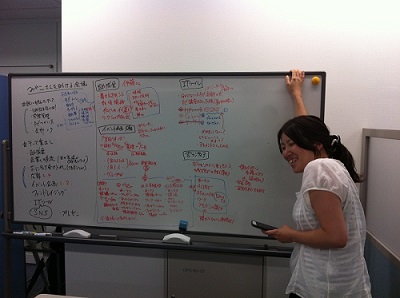

GEOCでは、フューチャーセッション・ウィーク開催に協力していることから、

お二人が企画されている、「これからの教育フューセッション」にも、第1回開催時から相談を受けています。

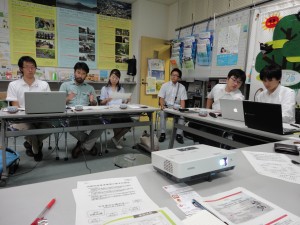

今回は、第3の教育をキーワードに、未来の教育について話し合っていく予定です。

GEOCスタッフも「ESD」「環境教育」の視点から、参加者の方々と交流させていただきます。

本セッションに参加を希望の方は、こちらのページ(facebookにリンク)からお申込みください。

中曽根さん(左)、戸沼さん(右)、GEOCスタッフ杉山(中央)

Takayuki Ishimoto