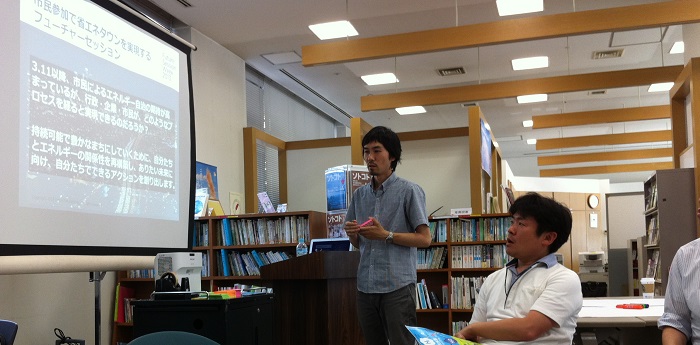

フューチャーセッションの設計を振り返ろう

フューチャーセッション・ウィーク@GEOCの締めは、

「デンマークから学ぶ!これからの教育フューチャーセッション」でした。

今回は、セッションのレポートというよりも、

ファシリテーター目線でセッション設計を振り返ってみます。

■50人越えのチェックインとは?

こういうセッションの時に、よくチェックインという形で、自己紹介をしたり、場になじんでもらう工夫を行います。

ただ、参加者が50人を超えることが確実視されていたことや、セッションのプログラムが時間みっちり詰まっており、

そのための時間を設けることが難しそうでした。

そこで、会場内の椅子を、3・4脚ごとに1つの小さな円をつくり、開会までの間に、

お隣さん同士で話しやすいつくりにしてみました。

それと、最初のプログラムの、デンマークツアー報告の際に、

報告者1人が10分話すごとに、近隣の人と1・2分意見をシェアする時間を設けました。

50人全員と話したり、1人ずつ自己紹介すると時間がかかるし、浅い感じになってしまうので、

お隣の人がどんな人なのか、繰り返し話す時間を持つことで、この後の対話を行う時間への準備としました。

どうすれば、場になじめるか?

■気になることを、場に向けて書き出してみる。

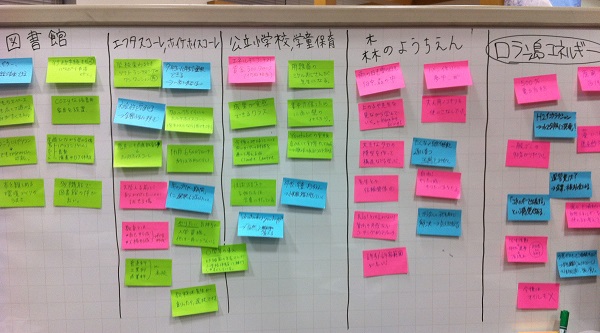

また、ツアー報告の際には、ホワイトボードを活用しました。

何に使ったかというと、各報告者が話した中で、キーワードになりそうな言葉や、

具体的な数字として出てきた事実を付箋に書いて、ボードに貼り出したのです。

・エネルギーコンテストの賞金が500クローネ(日本円で1万円相当)

・500%電力を自給している

・大学に入る前に自分が何をしたいのか試せる場

など、ふとした時に見直すことで、どんなことを話していたのか思い出せます。

場合によっては、ここで書き出した付箋を並び替えて、グルーピングして、

これまでの話の内容をまとめることもできます。

今回のセッションでは、まとめもしていませんし、その後、参加者に見られてもいませんでした。

残念ながら、あまり有効に活用できていなかったのは反省点でしょう。

話を共有するための工夫を

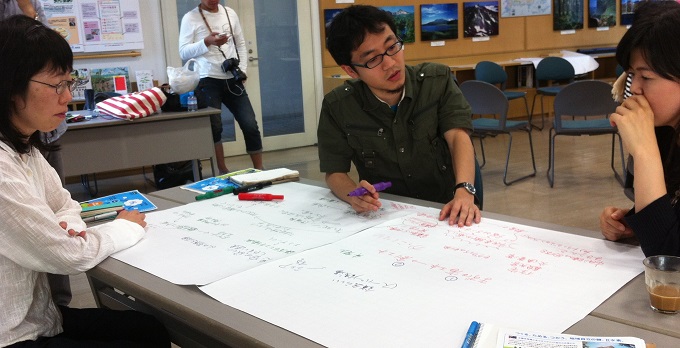

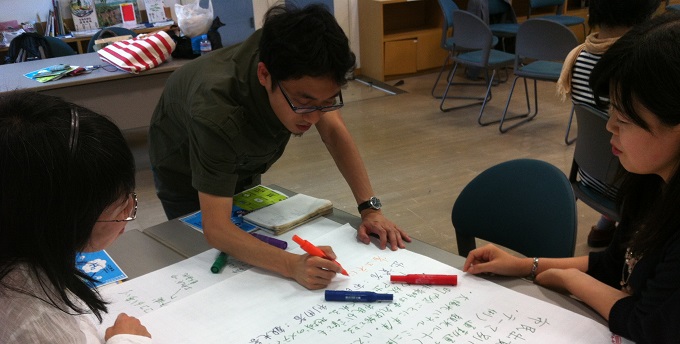

■話したいことを話しませんか?

その後、気になるテーマを話した報告者に個別に話を聞く時間を持ちました。

本来ならば、その後に、テーマごとにアイデアをまとめる時間を持つ予定でした。

けれども、テーマごとに集まることで、アイデアに制約をもたらしてしまうこと、

その5つのテーマに収まらない人もいるだろうことを、進行している中で感じて、

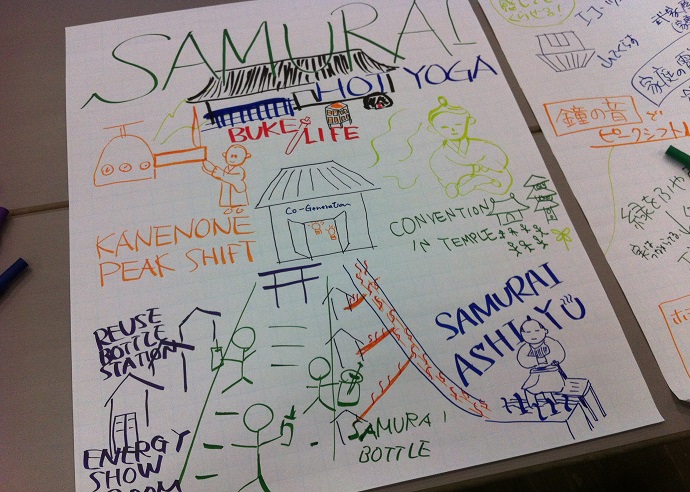

「自分が実施したいアイデア」を簡単に書いてもらい、

アイデアの内容が近い人たち、また共感するアイデアを書いている人たちで集まってもらいました。

結果として、この判断が正しかったのかわかりませんが、

その後の30分は、非常に盛り上がり、具体的なアイデアも出てきました。

折角だから、皆が「今」話したいことに焦点を絞る

この後、グループごとにアイデアを発表してもらいましたが、時間の都合上、1分で無理やりマイクを奪うという、

荒業の進行をしました。(一応、それが笑いに変わるような進行をしました)

これはあまりお勧めできなくて、参加者に自ら気づいてもらう、という仕掛けが必要だったと思います。

(ベルを鳴らす、手を挙げるなど)

あとは、発表が終わった後に、当然ながら、クイックレスポンスをした方が、

場が盛り上がったり、気づきが深くなったりします。

このような場合ですと、類似の事例を提供したり、

かなり具体的なアイデアの場合なら、参加者を募ってみたりするのも一つの手です。

と、このセッションのファシリテーターを務めた立場から、

どんなことに気を付けて設計してみたのか、現場でどのように判断したのかなど、書いてみました。

これが正解というわけでもないですし、むしろ、これいまいちだなあ、というものまであると思います。

今後、フューチャーセッションを開催する人の何らかの参考になれば幸いです。

会場を出た後も、話は尽きない

ちなみに、終わった後、私はすぐに帰ってしまったのですが、

参加者の皆さんは、熱心にその後も話を続けられていました。

こういう光景を見ると、主催者冥利に尽きますよね。

Takayuki Ishimoto