- トップ

- GEOCスタッフブログ

- 施設ほか

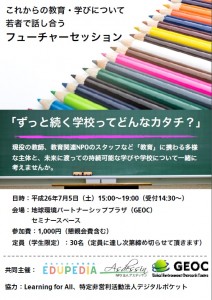

- これからの教育・学びについて若者で話し合うフューチャーセッション「ずっと続く学校ってどんなカタチ?」を開催しました!Part1

これからの教育・学びについて若者で話し合うフューチャーセッション「ずっと続く学校ってどんなカタチ?」を開催しました!Part1

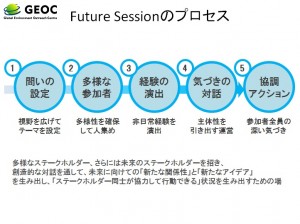

7月5日(土)に行われた、これからの教育・学びについて若者で話し合うフューチャーセッション

「ずっと続く学校ってどんなカタチ?」の様子を報告致します。

教育分野から様々な方がご参加下さいました。

社会人では学習塾経営者の方や専門学校理事の方、官公庁職員の方、

コンピュータ・プログラミングの教育プログラムを提供するNPOの代表理事の方などなど、、

学生さんでは、高校までイギリスのインターナショナルスクール国際バカロレアコースで学んでいた

スーパー女子大生、学生活動・NPO活動として教育に取り組む大学生の方々、

そして何と、現役の女子高生まで(!)駆けつけて下さいました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

「ずっと続く」は、持続可能な開発のための、持続可能な社会のための、という意味を表しています。

人生で、「学び」「教育」と全く無縁な人はいないといってよいと思いますが、

皆さんは、現在までの「学び」「教育」について、どのように考えていますか?

今回は、多様な意見、色々な立場から、対話を通して未来「学び」「教育」へのアクションプランを考えていきます。

「学び」「教育」に対する問題意識について、お話を伺っていきます。

子どもたちを、貧困の連鎖から救いたい―李 炯植

NPO法人 Teach For Japan Learning for All事業部長 李 炯植 氏

李氏はその立場から、教育格差の問題を挙げます。

李:

「低所得者層の子どもたちは、お金がないので学校外の教育を受けることができない子が多い。にもかかわらず、中学3年で分数が出来ない、アルファベットがおぼつかない子が結構いる。どうすればいいのか?どうしようもなく、学校の中での置いてけぼりになってしまっている。学校の先生もその子1人に全ての時間を毎日割けるわけではない。仕組み上排除されてしまっている子どもたちがいることを問題意識としてもっている。」

価値を最適化するメディアで、先生たちを取り巻く情報環境を変えたい―住吉 翔太

教育WEB事典 EDUPEDIA代表 住吉 翔太 氏

「国語 学習指導案」で検索する人が、月1万件というデータがあるそうです。先生たちを取り巻く情報環境をよりよくしたいと、教育WEB事典 EDUPEDIAの取組みを行っていらっしゃいます。

住吉:

「これだけインターネットが広がって生活が豊かになっているのに、教育現場はなぜメディアの恩恵を受けていないのか、うまく活用されてないのか?と考えたことがあった。世の中、商業至上主義であり、商業至上主義に最適化するメディアであるとなかなか厳しい。価値をお金にすることを考えると難しい。

視聴率20%と10%どちらの番組にお金を出すか、といったときにディレクターは視聴率がとれる番組をつくろうとするし、制作会社は競合他社から仕事を勝ち取り、食べていくために、視聴率を獲得することを目指す。それぞれの場面で最適化している。それはそれで仕方がない。プロセス、お金、価値でいうと価値を最適化するメディアをつくれたら、と思ってEDUPEDIAをつくった。」

明治の頃の教育から、なかなか抜け出せない日本―手島 利夫

八名川小学校 校長 手島利夫先生

手島先生は、現場の立場から、学校の果たすべき役割について、問題意識をお話し下さいます。

手島:

「私は、学校教育の中での問題は、“明治の頃の教育からなかなか抜け出せていない”ということだと考えている。西洋から持ってきた知識がまずあって、高いところ(お上)から子どもを通じて、町の人たちに知識を伝えるところ、という形でずっとやってきた。ふと気が付いたら学校の知識って大したものではなくなってしまった。世の中の方が、ずっとレベルは上で、教員より親の学歴が高いことはざらにある。今度は学校に対する見方も、大したことないという風に変わってきた。そうすると学ぶということに対する意欲も、違ってくる。

何よりも、学校では知識を教える場なのだというところから変わっていかなければならない。

子どもが、世の中全体、あるいは色々な部分に問題意識を持ってその謎解きをしながら、自分はどう関わっていくのか、それはどう世の中にどう活かされていくのか、考えられる子どもをどう育てていかなければならないのではないか、と考えている。」

さあ、実はまだまだ様々な問題があることに、

参加者の皆さんが気付かせてくださった、

フロアトークへと続きます!

(Part2へ続く)

Yuriko Sugiyama