区画整理の遊休地が住民の手でコミュニティ・ガーデンに

『六町エコプチテラス』

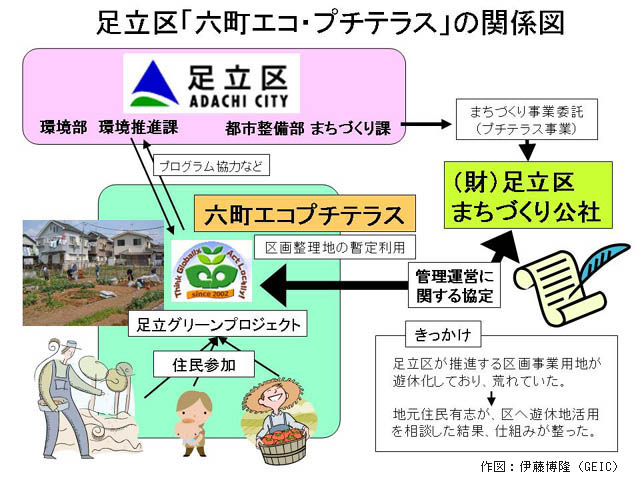

足立グリーンプロジェクト、足立区、(財)足立区まちづくり公社

あらまし

足立区は東京都の北東部に位置し埼玉県と接する、人口約65万の下町地区だ。1990年代から鉄道計画に伴う区画整理が行われており、住宅地の中にフェンス張りの遊休地が虫食い状に存在していた。「土地が遊んでいるなら、せっかくだから生ゴミをリサイクルして野菜でもつくったらどうだろうか?」という住民有志が足立区と交渉し、区が保有する700坪の区画整理地を事業の目処が立つまでの間、地域住民の憩いの場と環境活動の実践の場として、期間限定で借り受けることになった。こうして出来たのが、“六町エコプチテラス”(以下、エコプチ)で、足立グリーンプロジェクトにより運営されている。“実践型環境教育の場”としてだけでなく、ヒートアイランドの防止、地域コミュニティの再生など、様々な成果を上げている。

住宅地に突然現れるフェンス張りの“区画整理事業地”

東京の秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ“つくばエクスプレス”が約15年の歳月を経て2005年に開通し“六町”という駅が作られた。足立区は駅が設置されるのに伴い、1990年頃から区画整理事業に着手した。一般的に区画整理は、多数に及ぶ地権者の合意が必要なため時間が掛かる事が多い。ここでも先行して区が取得した土地は“区画整理事業地”として管理し、フェンスが張られ看板がポツンと立つ遊休地となっていた。当面利用されない寂しい土地というマイナスイメージがあるだけでなく、自転車やベッドなども不法投棄され、防犯・景観の上でも問題があった。

「土地が遊んでいるなら、何も使わないでいるのはもったいない。せっかくだから、生ゴミを堆肥化して活用できるような場にでもならないだろうか? ゴミの減量にもなるし。」という素朴な思いを持ったのは、後に市民プロジェクトの代表となる、近所に住む平田裕之さんだ。平田さんは、「テレビや新聞で見聞きする環境問題の深刻な現状と、それをなかなか実感しにくい日常生活のギャップ。何かしなければと思いつつ、なかなか踏み出せない」と感じていた。そこで彼は、目の前に広がる遊休地を何とか活用できないか?と考え、2002年春に、思い切って区役所を尋ねてみた。

出来ない理由はいくらでもある

「地域環境の保全のため、生ゴミリサイクルとエコ活動の拠点となるような畑をやりたい。」平田さんはそう思っていた。環境教育だから教育部署、地域活性化だから地域振興部署、生ゴミリサイクルだからリサイクル部署と、様々な部署を回ったが、どこでも良い返事は聞けなかった。「それはこちらの課では難しい」とか、「中立公平が行政の前提だから、あなたの所だけ特別扱いできない」とか、出来ない理由を聞くことは出来るのだが、肝心の「どうしたら出来るのか?」は一向に分らなかった。そして次のような、法律の壁もあった。

○農地法

農地の利用に関する法律として“農地法”(1952(S27)年施行)がある。これは戦前の小作農から一般農民に農地を解放した“農地改革”の成果を引き継ぎ、(1)耕作者の地位と安定、(2)農業生産力の増進を図る、事を目的としたものだ。農地法は、その目的のために許可や届出の仕組みを定めており、農地の売買、貸し借り、転用の場合、各自治体の農業委員会への許可または届出が必要となる。

○地方自治法 第9章 第9節 第1款

(公有財産の範囲及び分類)

第二百三十八条

行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

○東京都公有財産規則

(使用許可の範囲)

第二十九条の二

行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、法第二百三十八条の四第四項の規定に基づき使用を許可することができる。

農地法では農地の利用に関して厳しいルールが存在し、農業者以外の者が市民農園などを行う事は難しかった。しかし、この条項がネックとなり、NPOなどによる柔軟性のある運営が難しかったことから、横浜市の“市民利用型農園促進特区(PDF:45k)”や神戸市 の“人と自然との共生ゾーン特区(PDF:92k)”など、ここ2~3年の間、各地で様々な取り組みがなされ、これらのネックは解消されつつある。

【参考】

○地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業

【市民農園開設主体の拡大】

→ 農林水産省ホームページ

また、地方自治体が保有・管理する土地、例えば、川の高水敷(河川敷)などを、近隣住民が勝手に耕してしまう無認可耕作地などは、公共財産の私的独占利用に繋がるという点で問題がある。地方自治法などでは、そうした利用の規制のためにあるのではなかろうか。

解決の糸口“プチテラス設置事業”

なかなか取り合ってもらえる部署が無かった中、「区画整理であればまちづくり課では?」と言われ、平田さんは都市整備部 まちづくり課を尋ねた。当初はこちらでも難色を示されたのだが、地元つながりで付き合いのあった区の職員のサポートもあり、こちらの部署で少し知恵を絞ってもらう事になった。

ここで出てきたアイデアが、区が1989(H元)年より、花や緑を植えたりベンチを設置するなど、地元の人の憩いとふれあいの場となる“プチテラス設置事業”を活用するプランだ。これは足立区プチテラス設置要綱に基づき、道路やバス停脇の20~300平米の土地を買収もしくは借地により実施するものだ。足立区内にはこうしたプチテラスが98か所(2005年12月現在)あり、(財)足立区まちづくり公社が管理を行っている。

足立区プチテラス設置要綱(PDF:16k)

※資料提供:足立区

まちづくり課では、区画整理を実施する東京都、地元関係者、区議会関係者への調整を行い、地方自治法の公有財産管理については、このプチテラスの枠組みを少し広げ、エコ版プチテラスとすることで対応が出来た。区が直接市民に貸し付けるのではなく、区から(財)足立区まちづくり公社に委託したものを、平田さんが中心となって結成した市民グループと公社の間で協定書を結び維持管理を行う、という枠組みだ。農地法の縛りに関しては、プチテラスはポケットパーク的な位置づけなので、エコプチについても同様に公園としての位置づけであり、法的な農地ではないと考えた。実際に、ビオトープ・芝生広場・ハーブ園など、市民農園や農地では見られない憩いの空間も整備されている。(エコプチの配置図:リンク先のアイコンをクリックすると写真を見ることが出来ます)

(六町エコプチテラスの維持管理に関する)協定書(PDF:15k)

※資料提供:(財)足立区まちづくり公社

まちづくり課の職員と平田さんの粘り強い努力により、2002(H14)年10月に協定書が取り交わされてゴーサインとなった。その後エコプチを運営する団体として、足立グリーンプロジェクト(任意団体)を発足させエコプチ作りが始まった。当初は協力者も少なく平田さんを中心にごく限られた人数でスタートしたのだが、「何しているんだ?」と平田さんを幼い頃から知っている近所のおばちゃん・おじちゃんたちが手を貸してくれるようになった。初期計画では、ヒートアイランド対策として、もっとキウイ棚を増やしたかったそうなのだが、エコプチを維持していくにはもっと多くのボランティアの力が必要となる。そこで、野菜づくりを通じた環境教育を行うために体験農園(エコ農園)を設けることで、多くの協力者を呼び込む仕組みを作ることで人集めに成功した。こうしてエコプチは、近所の人を巻き込んだ一大プロジェクトとなっていった。こうした実施展開にあたっては区とまちづくり公社との協議の上、進めている。

エコプチは“コミュニティ・ガーデン”であると言える。これには「街に緑でうるおいを」という事以外にも、実に様々な効果がある。私は普段、「環境」という視点から物事を見てしまうが、“教育”、“福祉”、“健康(メンタル・フィジカル両方)”というNPOの人と意見交換をした際に、そうした分野の市民活動でもコミュニティ・ガーデンがツールとして大きく注目されている事を知って驚いた。

“農作業”は人間が生きていくのに絶対不可欠な“食料”を得るための手段であり、産業革命以前の社会は人口の80%位が農業に従事していたと言われる。世界各地で農業を軸に社会や文化が形成されてきているのだから、地域全体で季節の移ろいとともに農作業を行う事は、至極自然な人間の営みと言えるのではないだろうか。現在では経済が高度化し、都市部では食料を自分で生産せずに貨幣で買う時代ではあるが、そうした時代だからこそ、自ら食料を生産し食するという、人間としての原体験を行う場が必要なのではないだろうか。ここで、コミュニティ・ガーデンの多面的な機能について考えてみたい。ちなみにここで言う“ガーデン”は、畑でもあり庭でもある。

普及に向けて

他の自治体において、エコプチのように未利用地を活用するには、どうのような課題があるだろうか? 先に記したように地方自治法に関しては、足立区の場合“プチテラス”という便利な仕組みがあった。お話を伺った(財)足立区まちづくり公社の兒玉さんの言葉を借りれば「まちづくりを行う、やんわりとした仕組みがあったから出来たのでは」ということであった。同じような仕組みとして、世田谷まちづくりファンドのように、市民とともにまちづくりを行うような、そうした仕掛けがベースとして必要、ということだ。一方、農地法に関しては、NPO法人が自治体より農地を借り受ける特区案件が、テスト期間を終え全国展開となっているので、比較的ハードルは低いと思われる。また、コラムに書いたようなエコプチには環境面以外にも様々なメリットがあり、庁内の多くの部局に関わってくることを考えれば、徹底した庁内連携に解決の鍵があるかもしれない。自治体職員の同期ネットワークなどの横の繋がりで、解決策を見出してほしい。市民の思いを法的に解決できるのは、自治体の職員しかできない。

とはいえ、普及に向けて最も重要なポイントは、熱意ある人がいるかいないか、という点に尽きる。エコプチの場合、市民サイドに平田さんという強力な推進力があった。そして行政サイドにも、住民の熱意と企画の先進性を見抜き受け止め、知恵を絞った人がいたからこそ、区画整理地という難しい土地でエコプチが実現したと言える。口でいうのは簡単だが、平田さんもここに到るまでに多くの苦労があったという。まず、行政と市民とでは発想がまるで違う。市民にしてみれば区画整理地は単なる空き地だが、行政の立場では“適切に管理している”事になっている。その時点での意識のギャップはかなり深い。市民側は、日ごろ行政担当者と直接対話の場というのがあまりないので、意見を言う機会を得ると「ここぞ」とばかりに不平不満を述べる事も間々あるが、それでは駄目だと平田さんは言う。行政は行政の立場でしっかりと仕事をしているのだから、それを踏まえた「大人の対応」が成功の鍵だと。また、行政へのアドバイスとしては“ともかく現場に出て欲しい”ということだ。住民の活動というのは、どうしても土日がメインとなりがちだ。そうした地域の都合に合わせて、休日出勤して現場に行き、住民と一緒に額に汗をかくことが協働の第一歩だと。共に参加することで、はじめて“現場の視点”を持つことになり、現場の資源・人材を活用し、現場の課題を解決していく方法もあると「気付く」。それがこれから財政が悪化していく中で、まちづくりを推進していく新たな推進力になるのであり、協働を経営理念に今後仕事をするならば、職員にはまちづくりコーディネーター&ファシリテーターとしてのスキルが必要となっていることに気付いて欲しい、と平田さんは語ってくれた。

エコプチは“環境活動の実践の場”

2年ほど前にもエコプチを訪れているのだが、その時は市民が作った市民農園だと思っていた。しかし、今回改めて設立の経緯を詳しく聞くと、これが単なる市民農園ではなく環境活動の拠点であるという事が理解できた。一見農園に見えるのだが、生産を目的としてる訳ではないので、どのように植物が育っていくのかを理解できるような、そんな作りになっている。

例えば、植わっている野菜の一部は「人が食べるためではなくキアゲハが食べるためのにんじん畑」というユニークな区画があったり、キウイ棚はヒートアイランド防止のために植えられている、という具合だ。キウイ棚に関してはNHKの“ご近所の底力”という番組でも紹介されているので、知っている人も多いかもしれない。このように様々な仕掛けがエコプチにはあり、“実践型環境教育(活動)”をメンバーが創意工夫をして楽しんでいる様子が伝わってくる。

近隣に住む180名(2006.03現在)のエコボランティアのメンバーがエコプチ活動をすると、作業に応じてポイントが溜まっていき、キウイの収穫時期になるとポイントが多い人に優先的に配られる。名称はキウイの名にちなんで、“エコポでQ!”と呼んでいる。これは“自発性は揮発性”というように、労働と違ってボランティアは継続性が難しいので、みんなが長く楽しく参加できるよう、環境活動を可視化するツールとして工夫を凝らしている。

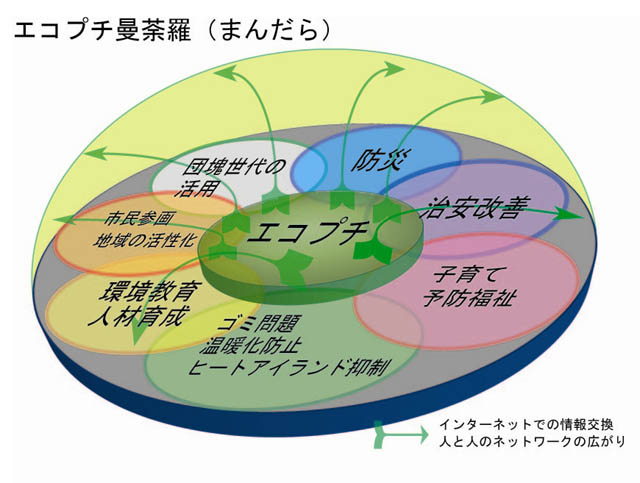

左図は平田さんが作成した“エコプチ曼荼羅”で、エコプチの世界が描かれている。取材に訪れたとき、体が不自由なエコボランティアの方が、毎朝散歩する公園で仲間と空き缶を回収するネットワークを作り、その缶をつぶしていた。これは業者に引き取られて換金され、エコプチの活動資金になる。最初は一人で作業されていたのだが、夕方4時が緩やかに決まっている作業時間という事で、近所の人が集まってきてみんなで作業をしていた。エコプチは、“環境”だけでなく社会参加の場としても、大きな役割を果たしている。

先ごろ、足立区環境部では、“環境教育基本方針実施計画”を作成した。その中で、“自発的な活動の実践と協働により、環境の実質的改善につなげる”などが基本的理念に掲げられており、単なる学習に終わらない、エコプチのような実践型活動をより伸ばしていこう、という方針になっている。

取材を終えて

これだけ大きなプロジェクトを成し遂げた平田さんは、まだ若い好青年だ。アイデアを考えるだけなら誰でも出来るが、それを実行に移す事は容易な事ではない。彼の凄さは、それを軽やかに飄々とやってしまう、ずば抜けた“行動力”と“企画力”だと思う。平田さんのような社会起業家の出現を待つのは難しいが、彼が開いた“住民と行政のパートナーシップの形”は各地で利用することが可能であるし、今後も同様の事例が期待できる。そして平田さんと同じく評価できるのは、住民の声を受け止めた区の職員さんだ。前例に捉われていては、今回のプロジェクトは出来なかった訳で、苦労を惜しまず突破口を見出した功績は素晴らしい。

また平田さんを取材する中で同じ意見になった事は、「頭で理解する環境教育ではなく、実践・行動に結び付けるには、こうしたフィールドが不可欠だ」という点だ。環境教育法が施行され、“地域環境力”が求められているが、土地々々の特性に応じて、このような拠点を住民と行政のパートナーシップで作っていくことが、求められていると感じた。熱意ある住民と行政マンのパートナーシップが各地で花開き、こうしたプロジェクトが各地に広がっていくことが期待される。

- 取材先

- 足立グリーンプロジェクト

- 足立区 (都市整備部まちづくり課、環境部)

- 財団法人 足立区まちづくり公社

- 関連リンク

- 参考図書

- 野菜がかれらを育てた – 生きるヒントをくれるオーガニック・ガーデン

2002年11月 大塚 敦子(著)

発行:岩波書店 ISBN:4000023187

- 野菜がかれらを育てた – 生きるヒントをくれるオーガニック・ガーデン

- 参考リンク

- 市民農園整備促進法(法令データ提供システム/総務省行政管理局)

- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(法令データ提供システム/総務省行政管理局)

- 市民農園をはじめよう(農林水産省)

- 農地を貸借するには(佐原市農業委員会)

- 千葉大学環境健康都市園芸フィールド科学教育センター

- ヒートアイランドに関する研究結果(気象庁)

Report;

伊藤博隆@地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)

- 地域コミュニティの再生(ご近所の仲間づくり)

現在、地域を結びつけるのに重要な役割を果たしているのに、公立の小中学校が挙げられる。子ども同士の結びつきやPTAを通じて家族も地域との結びつきを深め、気軽にコミュニケーションがとれる徒歩圏のネットワークが形成される。しかし、学校と関わりの薄い、単身者、子どもがいない家庭、子どもが独立した家庭などにとって、学校や町内会(近年組織率が低下しつつある)以外の地域社会への参加の場というのはあまりない。地域の様々な人が世代を超えて気軽に触れ合える場として、コミュニティ・ガーデンは有効な手段となり得る。 - 良好な景観の維持

農地は都市に残された貴重な緑の空間で、横浜市が平成13年に行った市民意識調査では、「農地や農業が身近にあることは良いことと感じる」の回答が82.1%と多くの人からも存続が望まれている。しかし人口集中が進む地域では住宅の開発圧力が高く、既存の農地なども農家の高齢化や跡取り不在、所有者の死亡による相続税の負担などから、耕作放棄や農地を手放すケースも多い。こうした田畑をコミュニティ・ガーデン化することで、農地の減少が食い止めることが出来る。 - ヒートアイランド現象の緩和

先ごろ気象庁より、ヒートアイランド現象の原因に関する研究成果が発表された。これによると、日中は植物の減少、夜間はコンクリートやアスファルトからの熱の放出が大きな原因とされている。植物は太陽の熱から自分の身を守るために、地中から水分を吸い上げ葉から蒸発させる(蒸散作用)際の気化熱で、葉温を調節している。最近では戸建住宅の周囲をコンクリートで固めてしまうことも多く、“地面に植物が植わっている場所”の減少がヒートアイランドの大きな原因である。 - 生ゴミ削減(食品リサイクルの拠点)

家庭から出る生ゴミなども、マンションなどではコンポスト化しても使う場所がない。多くの水分を含む厨芥をコンポスト化すれば重量ベースでゴミの総量が大きく削減され、ゴミ処理に悩む自治体にとっても有効な手段となり得る。 - 環境教育(食育)の場

自分が毎日口にするものがどうやって出来るかは、頭で理解するのではなく、体を動かして野菜を育ててみるのが一番の方法である。子ども自らが作業することによって、食物の大切さや育てる事の難しさを体験するには、気軽に参加できる場が必要。 - 社会参加(居場所づくり)

農作業には単純作業も多く、お年寄り、知的障害の人、不登校児童、ニート、外国人、子育てに忙しい主婦など、様々な事情で社会参加が難しい人でも、移動・時間・お金の制約が低く、気軽に参加できる。 - 防災機能

コミュニティ・ガーデンのような空地があることにより、火災の延焼を抑えることが出来、防災の拠点として使用する事が可能。またバーベキューセットのようなものが常備されていれば、震災時には一時的に食料供給も可能となる。 - 心と体の健康

事故や病気による身体機能の回復、PTSDなど心に傷を負った人への治療法として、園芸療法がある。生き物の世話をし育つ過程を見ることは、大きな喜びにつながるし、土を手で触れる感覚、匂い、視覚などあらゆる感覚を覚醒させることは、身体機能の維持・開発につながる。格差の拡大や競争の激化により、ストレスが全般的に増加している現代の社会においては、一般の人にもこうした癒しが不可欠。

このように様々なメリットがあるコミュニティ・ガーデンだが、諸外国に比べ、日本ではあまり取り組みが進んでいるとは言えない。ドイツでは150年以上の歴史を持つクラインガルデン(小さな庭)と呼ばれるコミュニティ・ガーデンがあり、1919年に法整備が行われ、都市計画・社会政策の重要な項目として高い公益性を与えている。クラインガルデンでは、高齢の人が農作業を行うことで体を動かし、その結果健康が増進され、医療費が削減される事までを視野に入れている。また、米国サンフランシスコ周辺でもコミュニティガーデンは活発であり、中には低所得者層や元受刑者などの就労とコミュニティ参加の支援を目的としたものもある。こうした様々な社会問題への解決策として、日本でも近年、コミュニティ・ガーデンが注目を浴びている。