都市農村交流による“地域資源活用型産業社会”づくりをめざして

山梨県北杜市「増富地域交流振興特区」

NPO法人えがお・つなげて、北杜市

あらまし

北杜(ほくと)市増富(ますとみ)地区は山梨県北西部の山間地に位置し、中央高速道路やJR中央線により、東京へも2~3時間でアクセスが可能だ。かつては林業や農業が盛んだったものの、近年では若年層が仕事を求めて南部の市街地や市外へ流出する傾向にある。その結果、高齢化率58.4%(426/729人)、耕作放棄率:62.3%(38/61ha)と担い手の減少や農業従事者の高齢化に歯止めがかからず、集落崩壊の危機が迫っている状況であった。農林業の衰退は、それらが持っている多くの機能(生産・環境・景観・文化的機能など)の衰退も意味している。こうした状況を何とか解決しようと、旧須玉町(現北杜市)では、都市農村交流プログラムを展開することにより交流人口を増大させ、集落機能の維持と地域経済の活性化を計画した。実施にあたっては旧白州町(現北杜市)で実績のあった“NPO法人えがお・つなげて”と協働で行うことになったが、自治体がNPO法人に農地を貸すことが出来ないため、構造改革特別区域(特区)を設定した。開始から3年が経過した現在では、都市部から多くの人が訪れ、耕作放棄地3haの復活、これまでに無かった流通ルートの開拓など多くの成果が実ってきており、数人の若者が都市より移住しNPOのスタッフとして活躍し、地域再生を担っている。

課題:高齢化・後継者の流出・耕作放棄→集落崩壊の危機

北杜市は、須玉町、白州町、明野村など4町3村が合併し、山梨県下で最も広大な市として2004(平成16)年に誕生した新しい市だ。旧白州町は、花崗岩質で有機物のほとんど含まれていない水があることからサントリーの採水地として有名であり、旧明野村は日照時間が日本一長いという特徴から向日葵のまちづくりを進めるなど、自然環境に恵まれた地である。今回の舞台となる増富地区は、1955(昭和30)年に須玉町に合併されるまでは農林業の盛んな増富村であった。武田信玄が金山開発中に発見したとされる、ラジウム含有量が日本トップクラスの増富温泉もある。戦後の木材需要期には、村の小学校には200人を超す生徒がいたが、廃校になった時にはわずか8人であったという。木材の輸入自由化、農産物の輸入などによる産業構造の変化や、山間傾斜地で耕地条件の改善が難しい状態、鳥獣害による農作物被害が深刻化しているなど、農林業を取り巻く環境は厳しい状態にあった。その結果、若い世代はどんどん町へと出て行ってしまい、高齢化率58.4%(426/729人)、耕作放棄率:62.3%(38/61ha)という、山梨県内でも担い手不足がかなり深刻な状況になってしまった。

| 和暦 | H02 | H07 | H12 | |

|---|---|---|---|---|

| 西暦 | 1990 | 1995 | 2000 | |

| 農家数 | 人 | 270 | 175 | 185 |

| 担い手農家 | 〃 | 132 | 77 | 27 |

| 耕作放棄率 | 62.3%(38/61ha) | |||

(データ出典:須玉町)

当時の須玉町役場でも、町全体としても高齢化・耕作放棄は課題になっていたが、須玉町の北端に位置する増富地区は特に深刻で、“限界集落”といっていい状態にあった。“農業の衰退”という範囲を超え、集落そのものの維持が難しくなりつつあった。

しかし当地は八ヶ岳山系と奥秩父山系に囲まれた秩父多摩甲斐国立公園の西の玄関口であり、増富温泉や標高1000mを越す冷涼な気候、形の美しい瑞牆山(みずがきやま・平成13年度の全国植樹祭開催地)などもあり、観光資源には恵まれている。これらを活用して観光と農業を結びつけた地域活性化が出来ないだろうか?と町の担当者は思案していた。

耕作放棄地を都市住民との交流により復活へ→特区申請

1988(昭和63)年、森林ボランティアなどが参加し、林業の活性化をはかるための施設として、温泉や集会所機能を備えた“みずがきランド”が建設された。中山間地にあるため、運営はそれまで地元集落に託されてきたが、 地元の方も年々高齢化してきたり収益性の問題などから、次第に委託業務が重荷になってきた。建物はまだしっかりとしているし、補助を受けて建設している施設なので、「どこか施設の運営を肩代わりしてくれるところはないだろうか?」と旧須玉町では新たな運営団体を探していた。

2002(平成14)年秋、山梨県主催により新規就農者向け田舎暮らしの視察ツアーがあり、町の担当者も参加した。その場に参加していたのが、旧白州町で新規就農をしながら環境地域おこしのNPOをやっていた、“NPO法人えがおつながて”の曽根原久司さんだ。これを契機に情報交換をするようになり、町の担当者は曽根原さんに、みずがきランドの運営や都市農村交流などについても相談していた。それを受けて、みずがきランドを活用したグリーンツーリズムによる地域おこし案が、えがお・つなげてから提案された。みずがきランドを拠点に、首都圏を中心とした都会から農業体験ツアーを実施して、地域活性化を図るというものだ。

しかしこれを実施する際、法的にクリアしないといけない事項として、農地法の問題があった(詳細は前回の事例調査記事参照)。土地を所有する農家から須玉町が農地を借り受けても、農地を借りる事が出来るのは農家が農業法人だけという決まりがあった。どうしたものかと考えていた時に、構造改革特別区域制度のニュースがNPOからもたらされ、農家でなくNPOへの農地貸付に関して内閣府の特区推進室に申請し、2003(平成15)年に山梨県の特区第一号として認定された。

構造改革特別区域計画(山梨県:須玉町) (PDF:77.3k)

※リンク先は内閣府の特区ページ内

1998(平成10)年から白州町で都市農村交流活動を立ち上げた(NPO法人化は2001(平成13)年)曽根原さんだが、都市農村交流がどんどん活発になり、2002年頃には交流人口が年間1000人規模に達していた。「夏になると家のビニールハウスで若者が寝ている事もあった(笑)」という状況で、自宅兼事務所で事業をやるには、ご家族への負担も含めてキツイ状態になっていた。拠点を移すということは、NPOにとってはチャンスでもありリスクでもあるので、悩んだ末、みずがきランドへの機能移転を決断した。

試行錯誤の一年

こうして、特区という新たな枠組みで都市農村交流がはじまる事になったが、何せ新しい仕組みである、一年目となる平成15年度は試行錯誤の連続であった。まず「具体的に何をやるか?」という事で、地元集落、えがお・つなげて、須玉町などによりグリーンツーリズム推進実行委員会を設立し、そこで徹底的にディスカッションを行ったという。 特区制度により増富と関わることになった“NPO法人えがお・つなげて”ではあるが、集落の人にしてみれば、今でこそ同じ市内になったものの、当時は隣町の知らない人達であり、疑心暗鬼もあったことだろう。しかしこうした意見交換の場を設け、参加するみんなで今後の方向性を決定していったことで、徐々に信頼関係が醸成されていった。

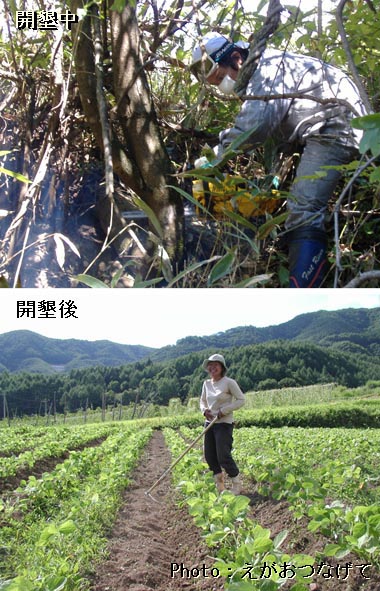

当初は、首都圏からの参加者が日帰りベースで耕作放棄地の開墾を行っていたが、作業は中々進展しなかった。そこで二年目から住み込みのボランティアアルバイト(低額有給ボランティア)を全国から募ったところ、多くの応募があり、威勢の良い若者が朝から晩まで開墾を行ったところ、荒地はどんどん整地されていった。また、“えがお・つなげて”がこれまで白州で培ってきたノウハウを活かし、様々な交流プログラムを作り、積極的にイベントを仕掛けたところ、インターネットや口コミにより、首都圏からの参加者が次第に増えていった。

行政としても、当初は旅行ベースの参加者が時々来る、という事を想定していたのだが、定住してNPOで食っていこう、という若者も徐々に集まってきた。2年が経過した現在では3haの開墾が終わり、下図のように青大豆を中心に作付けが行われている。

多様な事業を行い磐石な事業基盤を作る

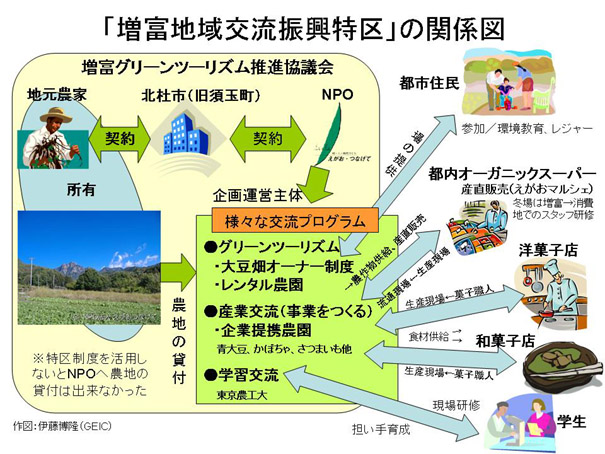

下図の「増富地域交流振興特区」の概略図に示す通り、交流特区では様々な交流プログラムを展開している。ここで注目したいのは、都市の消費者の観光目的(=グリーンツーリズム)だけでない交流ということで、一般を対象とした交流だけでなく、企業や大学などとの繋がりを重視している点である。

一般観光客だけに頼るのは、流行り廃りがあり、経営を考えた時に不安要素が残る。そこで、企業とのパートナーシップを積極的に作り出し“産業”としての基盤を安定させることや、大学と交流して将来農村を担う人材の育成を重要なポイントとして事業を展開している。産業レベルで交流しないと、持続的な仕組みにはなり得ない。都市農村交流の内訳は以下の通りである。

- グリーンツーリズム

- 親子ファーム

○6月:さつまいも種付け ○7月:草取り ○9月:じゃがいも収穫 ○10月:さつまいも収穫と、年4回参加のプログラム。種付けから収穫まで行うことで、さつまいもの生産プロセス全体を理解することが可能。4回の参加で6,000円、単発での参加も可。 - 大豆をつくろう

○6月:大豆種まき ○7月:草取り1(土寄せ) ○8月:草取り2 ○10月:大豆収穫 ○11月:手前味噌仕込み会。日本の食卓に欠かせない食材である大豆の生産プロセスが理解出来るプログラム。大豆畑オーナーは、収穫時に2kgの大豆をもらうか手前味噌仕込み会無料参加(味噌5kg分)が選べる。年間参加料5,000円。大豆は白州の在来種である青大豆を使用。 - 山仕事塾

○7月:石遊び・火遊び・泥んこ遊び ○8月:夏休み大工・山仕事2泊3日 ○9月:竹を使おう1泊2日、荒壁塗り。シリーズ全回参加で大人14,800円(宿泊費等込み)。単発の参加も可。 - 各種イベント

○5月:山菜採り(日帰り)、山里さんぽ(一泊:田植え、山菜採り)、えがおDe楽しい・みずがきスケッチ会 ○9月:お月見ときのこ狩り(一泊)。○10月:秋・みずがき山登山

※2006年都市農村交流イベント一覧(えがお・つなげてのホームページへ)

- 親子ファーム

- 産業交流

- えがおマルシェ

みずがきランドのスタッフが生産した農産物を、オーガニックスーパーのマザーズの都内店舗と山梨県のアンテナショップ“富士の国やまなし館”にて産直販売を行っている。生産に携わっているスタッフが直接販売することで、野菜を食べる消費者のニーズを直で感じる事ができる。また農閑期となる冬場には、同スーパーでみずがきランドのスタッフを研修生として受け入れている。 - れんたる農園(企業提携農園)

企業や個人に向けてレンタル農園を実施している。現在は、東京のオーガニックスーパーのマザーズ、東京都多摩市の洋菓子屋グラン・クリュ、山梨県の和菓子屋清月の三つの企業が農園を借り契約栽培を行っている。洋菓子屋グラン・クリュの石塚パティシエは、原材料にこだわった末にえがお・つなげての存在を知り、カボチャを契約栽培し、出どころ確かな安心安全商品として、人気を博している。また、グラン・クリュのスタッフも定期的にレンタル農園に出向き、自分たちが使う材料の生産も行っている。和菓子の清月では山梨の地場産品である青大豆を契約栽培している。また、オーガニックスーパーマザーズとの提携で、“有機の里1社1村運動”の一環で、企業提携農場もはじまっている。製造・流通・販売を行う企業のスタッフが生産の現場を知識だけでなく体で理解することで、本物を見る目と“食”へのこだわりが生まれるのではないだろうか。

- えがおマルシェ

- 学習交流

- 共同研究

木質バイオマスエネルギーやマイクロ水力発電に関する研究を、東京農工大学と共同で実施。 - 大学講座

山梨大学、東京農工大学、都留文化大学、法政大学、日本獣医生命科学大学で、曽根原さんが教鞭をとる。

- 共同研究

“NPO法人えがお・つなげて”の事業実施体制は?

上記のように、様々な交流プログラムが実施されているが、大枠はグリーンツーリズム推進実行委員会で決定され、実際の実施運営は“NPO法人えがお・つなげて”が行っている。しかし、これだけ多岐に渡る事業をどのような体制で運営しているのだろうか?えがお・つなげてには、下記のような9つの委員会があり、年間事業規模13万円から1600万円まで独立採算で事業実施を行っている。

- えがおファーム委員会

農場運営(専従2人) - みずがきランド委員会

施設の運営を担当(専従3人) - えがお食品委員会

食品開発を行う。 - えがおマルシェ委員会

農産物を市場で販売している。 - バイオマス委員会

エネルギー関連のプロジェクト実施。マイクロ水力発電の実験などを行う。 - 日本へ帰ろう委員会

事業開発委員会。新規プロジェクトを実施し、ビジネスモデルを立ち上げ、3~4年で採算ベースに乗ることを確認したところで他の委員会へ機能移転を行う。えがおつがての中心的な委員会。 - 交流会委員会

神奈川と東京で定期的に交流を行っている。 - えがお山仕事委員会

林業分野の事業。 - えがお動物園委員会

ヤギとニワトリを飼っている。

事業が多岐に渡るので一口で説明するのは難しいが、全てに通じるのは、“地域資源活用型産業社会”というコンセプトだ。これは、自然環境、人、モノ、伝統文化など、その地域の資源を活用した産業で 地域が自活していこう、というものだ。とはいえ、高度経済成長期ぐらいまでは日本各地のどこもがこういう産業構造であった訳で、発想自体は新しいものではなく、むしろ伝統的なものだ。増富も農林業を中心として経済が成り立っていた。ところが成長期後、交通手段の発達や経済のグローバル化により、日本国内で一次産品やエネルギーを自給するよりも、海外から調達する方がコストが安くなってしまい、それによりあらゆるものが地産地消ではなくなってしまった結果、食物を中心とした一次産品の日本の自給率は急速に低下してしまった。それによる弊害が社会のあらゆるところに出て来てしまい、さらに近年の政府財政が逼迫してることを受けて、地域の自活が求められるようになってきている。そうした社会問題への解決の切り札が、“地域資源活用型産業社会”だ。高度成長以前に日本人が当たり前に行っていたことを、現代の社会事情に合わせて、地域資源を活用するシステムを作ることが目的となっている。

普及に向けて

曽根原さんは、何か新規に事業をはじめる際は、「モデル形成と移転」が重要だとしている。どんなに緻密に計算してプランを練ったところで、実際に運転してなければ良いのか悪いのかは分からない。なので計画を立て、実際に運転してみて、軌道に乗ることを確認した時点ではじめて、プログラムが完成したと言える。

増富のような限界集落は、旧国土庁の調査では1999年からの10年で419、その後は1690が消えるという。えがお・つなげてのような新しい産業構造を構築していくようなエンジンが求められており、それには曽根原さんのような社会起業家(ソーシャル・アントレプレナー)が必要だ。行政でも社会起業家セミナーなどの講習会を実施し人材育成を行っているが、多岐に渡る知識と現場での実践が必要な事もあり、難しいのが現状ではないだろうか。曽根原さんの言葉を借りれば「システム移転は無理。ノウハウは人についてくるものなので、人の移転が必要」とのことだ。机の上で学ぶよりも、実践を積んだ人が他所へ移転しなければ、システム移転は難しい。つまりは、現場を回していくのに必要な“文化”や“哲学”が身についていなければ、土地に合せて柔軟に対応する力にはなり得ない、ということだろうか。

リーダー像

“増富地域交流振興特区”のキーパーソンが、NPO法人えがお・つなげて代表である曽根原久司さんだ。曽根原さんは、長野県飯田市の出身で、上京して経営コンサルタント会社に勤めた後、自らコンサルを立ち上げ、主に銀行の経営指導にあたり実績をあげていた。時はバブル期。民間や政府のお金の流れが良く見えた。「どっから来たんだ?」という大きなお金が「どこへ消えてしまったのか?」というバブル崩壊を経験し、近い将来、高度経済成長期からバブル期まで続いた産業構造が制度破綻する事を確信した。このままいくと、雇用、生活など全般が破綻してしまう、新たな産業構造を作らないと駄目だと強く思い、そのブレークスルーポイントとして目をつけたのが、“都市農村交流”だった。小さくても良いから有効なモデルを作って成果を出し、それを全体に移して行くという手法がビジネスの経験上有効であったので、まず実践しようと拠点探しを開始した。人や資源は循環するので、地域資源が豊富なところのエリアマーケティングを行ったところ、浮かび上がったのは北杜市エリアだった。日照時間が長く、ミネラルウォーターの国内シェアが約50%、観光資源もあり、八ヶ岳周辺エリアは先鋭的な人が多く移住しており人的資源も豊富、消費行動に結びつける大消費地にも近く物量コストも低い。

曽根原さんは日本再生の個人的なマスタープランを立て、2015年に日本がデス・シナリオを迎えないために、2008年までにモデルを確立することを目指した。これまでとは違った産業構造を限界集落に持ち込み、成果が見えてきた。“えがお・つなげて”の“日本へ帰ろう委員会”では、次なる事業モデル確立に向けて、様々な新規事業を企画している。エネルギー自給自足モデルとしてのマイクロ水力やバイオマス活用、都市農村交流の新たな仕組み、林業復活に向けての試みなど、斬新なアイデアが次から次へと飛び出してくる。

- 取材先

- NPO法人 えがお・つなげて

- 山梨県 北杜(ほくと)市 須玉支所 産業振興課

- 関連リンク

- 構造改革特別区域計画 (山梨県:須玉町) PDFファイル:77.3k

- 参考リンク

- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(法令データ提供システム/総務省行政管理局)

- 中山間地域における集落維持の限界条件(農業総合研究所)

Report;

伊藤博隆@地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)