概要

PM2.5やマダニを媒介とした伝染病に代表されるように、これまで存在しつつも、あまり注目されてこられず、あることをきっかけに急に社会に顕在化するような問題もある。今回取り上げる事例は、製鉄所周辺地域で一部発生していた、製鉄原料の飛散問題解決に向けての取組みだ。立地地域でもこれまで大きな問題とはされて来なかったが、風の向きや強さによって、石炭や鉄鉱石などの製鉄原料等が住宅街に降り注ぐケースがあった。重大な健康被害などは認められてはいないが、家や自動車、洗濯物などへの影響は確認されている。そこで市民が立ち上がり、リスクコミュニケーションの手法で丁寧な意見交換を重ねながら、課題解決に向けた取り組みを始めている。

経緯

高度成長期の時代には、環境対策への未知から全国で公害が発生し、大気、水、土壌が汚染され、時には死を招くような病気を招き、大きな社会問題となった。その後、工場・自動車などの汚染物質排出源に適切な環境対策がなされ、環境はかなりの回復を見た。しかし、公害対策に社会全体で取り組んでいた昭和後期から時は流れ、排出者である企業、規制をする行政のそれぞれにおいて、公害対策を経験した世代は既に退職の時期を迎え、かつての公害対策のノウハウが失われつつある背景もある。こうした状況から、中央環境審議会から「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」(平成22 年1 月29 日)という答申が出され、現代に即した公害対策の指針をまとめた(平成24年6月)。高度成長期の時代と現代とでは、インターネットなどの情報インフラが大きな発展を遂げ、市民が様々な情報にアクセスしたり、市民自らが情報発信したりする事が可能になった。このことは、公害などの社会問題と市民との関わり方が、インターネット普及時代以前とは異なることを意味する。

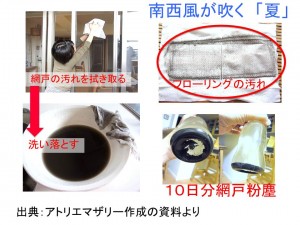

千葉市では臨海部に製鉄所があり、そこから10kmほど離れたところに住んでいたアトリエマザリーのDさんは、季節や風向きによって、「黒い粉塵」で、自宅の床がザラザラするような感触や足の裏が真っ黒になるほど汚れることを気にかけていた。マンションに新入居した当初はその原因が何であるか分からなかったが、自分の住む地域を航空写真で確認したところ方角や気象条件地理的関係、再現性のある飛来傾向、また地元住民の声等から、製鉄所にある野積み資材由来の粉塵らしいことが分かった。地元では、タブー視する声や、どうにもならないという認識を根強く感じたが、飛散の実態を知りたくて近所の育児仲間に声をかけ、網戸に付着する粉塵を拭き取って回収するモニタリングを行った。近隣37世帯でのデータが蓄積されてきたところで、行政に報告したところ、製鉄所から飛散した粉塵であろうということでお互いの認識が一致した。そこで、この取組と展望を環境省が実施していた平成23年度「NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム」に提言として応募し、「優秀に準ずる提言」として選ばれた。その後も市議会議員に働きかけたり、製鉄所の人とコンタクトをとったりと、地域のステークホルダーとのコミュニケーションを継続していった。

千葉市では臨海部に製鉄所があり、そこから10kmほど離れたところに住んでいたアトリエマザリーのDさんは、季節や風向きによって、「黒い粉塵」で、自宅の床がザラザラするような感触や足の裏が真っ黒になるほど汚れることを気にかけていた。マンションに新入居した当初はその原因が何であるか分からなかったが、自分の住む地域を航空写真で確認したところ方角や気象条件地理的関係、再現性のある飛来傾向、また地元住民の声等から、製鉄所にある野積み資材由来の粉塵らしいことが分かった。地元では、タブー視する声や、どうにもならないという認識を根強く感じたが、飛散の実態を知りたくて近所の育児仲間に声をかけ、網戸に付着する粉塵を拭き取って回収するモニタリングを行った。近隣37世帯でのデータが蓄積されてきたところで、行政に報告したところ、製鉄所から飛散した粉塵であろうということでお互いの認識が一致した。そこで、この取組と展望を環境省が実施していた平成23年度「NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム」に提言として応募し、「優秀に準ずる提言」として選ばれた。その後も市議会議員に働きかけたり、製鉄所の人とコンタクトをとったりと、地域のステークホルダーとのコミュニケーションを継続していった。

関東EPOとしても、Dさんの取組について政策提言のフォローアップ、政策コミュニケーションといった事業を実施しており、その一環として、「パートナーシップによる地域課題解決に向けた取り組み勉強会~現代の公害問題へのアプローチを例に~」と題して、本取り組みに関するセミナーを実施した。講演をして頂いた横浜国立大学名誉教授の浦野紘平先生は、中央環境審議会の委員も務められているリスクコミュニケーションのエキスパートだが、リスクコミュニケーションには関係者の信頼関係を作ることが重要、という言葉が響いた。

なお、現在千葉市では、行政による黒い粉塵を対象とした実態調査が纏められたところ(H24年度)。今後は、先に述べた、国の指針を参考に黒い粉じん対策を行うと議会で表明しており、今後の動きに注目したい。

活動内容

公害への対応というと、とかく反対運動や批判的なものになりがちであるが、アトリエマザリーではそうした展開を目指す訳ではなく、協働による対話によりリスクを軽減することを目指している。地域社会にとっては、製鉄所という大規模な施設は、そこに勤め、生活する人も多数おり、地域に密着している。かつて大規模な公害を経験した熊本県水俣市では、会社側に立つひととそうでない人で地域が二分され、深刻な対立を招いた。そのような地域対立は決して望んではいない。また製鉄所でも、粉塵が飛散しないような対策は、多額のコストと手間をかけて実施しており、現状以上の対策は難しいとのことだ。究極的な解決方法となれば工場移転にもつながり、これも望む結果ではない。

アトリエマザリーでは、先の項目でも触れたように、様々なステークホルダーが集まる場を設け、「どうしたらリスクを減らす事ができるか?(より暮らしやすい住環境になるか?)」をテーマに話し合いを重ねている。根源的な解決は出来ないまでも、製鉄所、市民、行政などが連携し、情報共有を行うことで、粉塵による暮らしのリスクを極力減らすことを目指している。現在は私的な会合という事で実施しているが、Dさんの個人的努力で運営されているもので、理想としては行政などがより多くのステークホルダーを集めたオフィシャルな会議になることである。

パートナーシップのポイント

住民VS企業という構図にはせず、信頼に基づいた対話によって課題解決を目指すものであり、まさにパートナーシップにより実現できといえる。

カテゴリ

■リスクコミュニケーション

テーマ

■大気・水・土壌の保全 ■まちづくり

主体とパートナー

・アトリエマザリー(blog:手仕事を楽しむ)

・NPO法人 ちば環境情報センター

・環境カウンセラー千葉県協議会

取材:伊藤博隆